Лакунарная ликворная киста головного мозга что это такое

Лакунарная киста головного мозга – доброкачественное (в некоторых случаях злокачественное) образование в районе головного мозга. Представляет собой вакуоль, заполненную жидкостью. Эта капсула с жидкостным содержимым также называется лакуной.

Киста головного мозга представляет опасность для здоровья человека. При слабом развитии симптоматика отсутствует, однако при активном росте лакуны могут развиться дисфункции нервной системы.

Лакунарная киста головного мозга: что это такое

Лакуна – это небольшое (размером от нескольких до десятка мм) включение со спинно-мозговой жидкостью. Стенки капсулы представлены фиброзной тканью. Камера с жидкостью образуется в разных местах головного мозга:

В чем тогда опасность кисты, если он предотвращает распространение некрозов и воспалений? Проблемы камер со спинномозговой жидкостью в том, что они могут разрастаться до крупных размером и давить на здоровые участки тканей.

Это приводит к нарушениям зрения, психики, координации, памяти и многим другим симптомам.

Мозг – главный центр управления организмом, поэтому при малейшем негативном воздействии на его отделы состояние нервной системы существенно ухудшается.

Давление со стороны лакуны – не единственный вариант пагубного воздействия.

Водянистое включение может начать распространять скопившуюся в себе спинно-мозговую жидкость, если целостность фиброзных стенок будет нарушена.

Такой процесс также чреват ухудшением работы мозга, различными неприятными синдромами. Но самое опасное последствие распространения содержимого кисты – это образование злокачественных опухолей.

Так как киста представляет опасность для человека, при ее обнаружении камеру удаляют. Подробнее о симптомах, методах лечения и кисты и возможных осложнениях рассказано ниже.

Встречаемость заболевания в зависимости от пола и возраста

Мужчины больше подвержены лакунарной кисте головного мозга. Они особенно часто страдают от нее в пожилом возрасте, начиная с 40-50 лет. Люди, наиболее подверженные заболеванию – пациенты, страдающие от приступов инсультов.

Лакунарная киста считается постнатальным заболеванием. Капсулы редко возникают в процессе формирования эмбриона.

Важно. Чаще они носят приобретенный характер, появляются в результате травм и перенесенных болезней.

Разновидности кисты мозга

Большая часть лакунарных кист мозга – постнатальные, то есть приобретенные уже после рождения. Однако есть отдельная категория лакун – порэнцефалическая киста головного мозга. Она заслуживает внимание, поскольку отличается от обычной кисты симптомами и развитием.

Данный вид кисты преимущественно образуется у ребенка в утробе матери. Очень редко к появлению жидкостных камер может привести врачебная ошибка (давление на голову).

Выражается порэнцефалическая киста в виде крупных областей с жидкостью в головной мозге. Процент поражения нейронов при данном типе недуга гораздо выше, чем при появлении некрупных лакун и взрослых людей. Неконтролируемое развитие порэнцефалической кисты может привести к серьезным нарушениям в развитии ребенка.

Важно. При обнаружении данного отклонения новорожденный остается в стационаре и проходит через ряд операций, направленных на прекращение процесса образования лакун. Лечение считается срочным.

Причины появления камеры

Капсула с жидкостью в головной мозге образуется на фоне травмы, воспалительных процессов. Самая редкая причина появления вакуолей – генетическая предрасположенность.

Пациенты часто думают, что если киста возникла у них еще в младенческом возрасте, это говорит о генетическом характере заболевания.

На самом деле многие дети получают кисту еще в утробе матери не в результате неправильных генов, а как следствие нарушений развития. Привести к развитию мозговых камер могут следующие проблемы в период беременности:

- воспалительные процессы;

- инфекции;

- угрозы выкидышей;

- травмы, пришедшиеся на область живота;

- нарушения питания плода через плаценту;

- курение, прием наркотиков и алкоголя, запрещенных во время беременности медикаментов.

Кисту у новорожденных обнаруживают еще в раннем возрасте и быстро удаляют. Тяжелее избавиться от лакуны, приобретенной уже во взрослом возрасте. Взрослые пациенты реже проходят обследования и редко страдают от симптомов развития лакуны.

Причины появления кисты в постнатальный период:

- воспалительные процессы головного мозга;

- черепно-мозговые травмы;

- кислородное голодание мозга;

- инсульт;

- клиническая смерть;

- злоупотребление алкоголем.

Привести к образованию камеры может любой процесс, который стимулирует отмирание нейронов. Это могут быть и любые вредные привычки.

Симптоматика недуга

Выраженность симптомов, а также их характер зависит от того, где локализуется образование. Важно учесть, что до момента активного развития лакуна никак не проявляет себя. Первые признаки прогрессирующей проблемы проявляются уже тогда, когда образование достигает крупных размеров.

Общие признаки наличия образования в головном мозге:

- головная боль;

- головокружение;

- усталость;

- повышенная утомляемость;

- нарушения поведения;

- резкие скачки настроения;

- проблемы с двигательными движениями, мелкой моторикой рук или рта;

- потеря некоторых навыков (чтение, речь и т.д.).

Важно. В остром проявлении лакуна может вызывать частые кровоизлияния как внутри мозга, так и из носа – это связано с повышенным давлением. Если пациент затягивает с обращением к врачу, у него может развиться тремор рук, слепота и другие нарушения неврологического характера.

Симптоматика в зависимости от локализации кисты:

Чем больше киста, тем более выраженные и систематичные симптомы испытывает человек. Так как перечисленные признаки образования лакунарной камеры очень серьезные, нужно обращаться к врачу при первых подозрениях, чтобы предотвратить осложнения.

Важно. Если консультация и терапия не произойдут во время, возникнут необратимые изменения головного мозга.

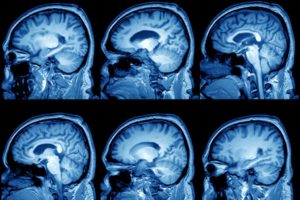

Методы диагностики мозговой кисты

Пациенты редко обращаются к врачу с подозрением на наличие кисты. Так как признаки заболевания очень не специфичные, рядовой человек не может отличить ее от ухудшения зрения, проблем нервной системы, последствия травмы.

Поэтому проблема обнаруживается обычно в ходе общих регулярных обследований (диспансеризация или медицинское обследование перед вступлением в некую должность).

В ходе диспансеризации кисту может обнаружить терапевт по описанным симптомам либо специалист по рентгену или МРТ, КТ.

В ходе диагностики необходимо дифференцировать кисту от заболеваний со схожими симптомами. Можно перепутать симптоматику лакуны со следующими недугами:

- постепенной потерей зрения;

- старческими изменениями нервной системы;

- деменцией;

- болезнью Альцгеймера;

- психическими отклонениями;

- злокачественными образованиями в области мозга;

- воспалительными процессами (менингит и т.п.);

- сотрясениями мозга;

- и т.д.

Источник: https://golovnoj-mozg.ru/zabolevaniya/novoobrazovaniya/lakunarnaya-likvornaya-kista-golovnogo-mozga-chto-eto-takoe

Арахноидальная киста головного мозга (ретроцеребеллярная): размеры норма, лечение, чем опасна, симптомы

Арахноидальная киста (ликворная) — доброкачественная полость, заполненная спинномозговой жидкостью. Формируется пузырь в оболочках мозга из клеток паутинной ткани. Иногда такое образование не проявляется, оно не подвержено росту, и не влияет на состояние пациента.

Иногда арахноидальное образование не проявляется, оно не подвержено росту, и не влияет на состояние пациента.

Но при прогрессии патологии отмечается воздействие на оболочки головного мозга. Постепенно ликворная киста сдавливает ткани, что приводит к возникновению симптомов со стороны нервной системы.

Виды опухолей

Арахноидальные кисты головного мозга классифицируют по нескольким параметрам. Исходя из вида и подвида врачи выбирают необходимый способы лечения.

https://www.youtube.com/watch?v=c8dvuyulHck

По типу строения:

- Простая ликворная киста. Полость образования выстилается клетками из подпаутинной оболочки. Они продуцируют цереброспинальную жидкость, но не разрастаются в другие части тканей.

- Сложная ликворная киста. Формируется по типу простой полости, но включает в себя и другие участки органа. Сложные образования способны к быстрому разрастанию.

По происхождению:

- Первичные или врождённые (аномальные процессы в период внутриутробного формирования).

- Вторичные или приобретённые (следствие ударов, сотрясений, воспалительных процессов, кровоизлияний в церебральных тканях).

По клиническому типу:

Подразделяется на прогрессирующую и замершую.

- Прогрессирующая ликворная киста. Характеризуется увеличением полости и содержимого. Неврологические проявления постепенно нарастают, что существенно влияет на качество жизни пациента.

- Замершая ликворная киста. Рост полости исключается. Часто имеет скрытое течение, поэтому определяется в редких случаях при прохождении инструментальной диагностики.

По типу локализации (подвиды):

Развитие арахноидальной опухоли отмечается при употреблении беременной алкоголя.

Арахноидальная киста первичного типа развивается на фоне генетических врождённых патологий, а также при изменении тканей головного мозга вследствие недостатка кислорода.

В группу риска по росту ретроцеребеллярной арахноидальной кисты головного мозга у плода попадают беременные, которые болеют различными инфекционными заболеваниями.

Развитие опухоли в субарахноидальном пространстве отмечается при употреблении беременной матерью антибиотиков, некоторых групп лекарственных препаратов или алкоголя.

Причины формирования вторичной нижней ретроцеребеллярной арахноидальной кисты:

- синдром Морфана;

- паралич;

- неправильная работа нейронов;

- механические повреждения;

- разрывы тканей при оперативном вмешательстве.

Приобретённые образования встречаются при арахноидите. Серозное воспаление паутинной области может быть вызвано бактериальным заражением. В таких случаях патогенное содержимое негативно влияет на сосуды и орган, вызывая нарушение в психическом состоянии.

Симптомы

Чем может быть опасна опухоль? Какие нарушения она способна вызвать при увеличении?

Если образование не нормального размера, у пациента могут проявляться головные боли.

При увеличении ликвора, содержащегося в арахноидальной кисте левой височной доли или других её видов, происходит дополнительная нагрузка на нервную систему.

Внутричерепные объёмные образования сдавливают ткани и сосуды, что приводит к повышенному давлению. Неврологические проявления зависят от формы опухоли. Если она не нормального размера, у пациента могут проявляться цефалгии — головные боли.

Киста височной доли в головном мозге приводит к сильным болям, периодическому головокружению, в ушах проявляется шум.

Большую значимость имеют области цистерны в четверохолмии (верхней стенке среднего мозга). Цистерны состоят из листков оболочек и играют роль «водопровода», по которому циркулирует спинномозговая жидкость.

Также они отвечают за нормальную работу сосудистых сплетений. Если образование при прогрессировании затронуло щель Биша, передача импульсов резко ухудшается.

Это приводит к развитию судорог, треморов (дрожанию), отклонению в слухе и зрении у пациента.

При увеличении ликвора происходит дополнительная нагрузка на нервную систему.

Сильное сдавление мозга делает симптоматику ярко выраженной. Наряду с болями появляется тошнота, рвота, на глазные яблоки действует давление. В конечностях снижается мышечный тонус, пациент страдает от обмороков. У детей появляются галлюцинации, а психическое развитие сильно задерживается.

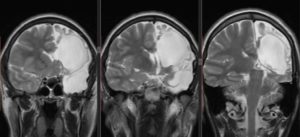

При арахноидальной кисте в задней черепной ямке отмечается прямая зависимость ухудшения интеллекта от сдавления лобных долей. Их активность понижается, что отражается в поведенческом типе человека.

Арахноидальная киста в задней черепной ямке.

При длительной церебральной компрессии и угнетении нервных импульсов развиваются необратимые дегенеративные процессы мозга. Возможный разрыв опухоли повышает риск летального исхода.

Диагностика

Для уточнения диагноза и подтверждения наличия арахноидальной кисты головного мозга проводится несколько видов исследований.

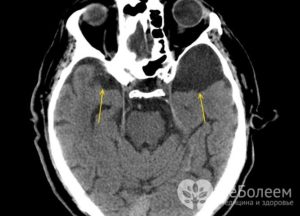

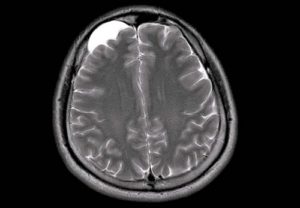

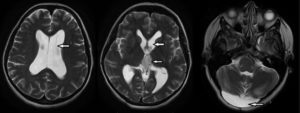

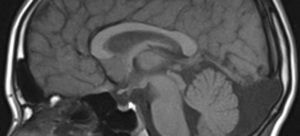

МРТ и КТ являются самыми точными инструментами диагностики.

- МРТ. Применяется в качестве информативной диагностики для определения всех видов опухолей. Во время магнитно-резонансной томографии уточняют тип и локализацию кисты, а также уровень её негативного влияния на оболочки мозга.

- КТ. Метод является аналогом МРТ. Для диагностики применяют специальное контрастное вещество, которое накапливается в полости или стенках опухоли. С помощью компьютерной томографии легко узнать, является ли арахноидальное образование злокачественным.

- УЗИ. Ультразвук и допплеровское исследование оценивают состояние сосудов (сужение, изменение проницаемости) и силу кровотока.

Контроль артериального давления позволяет определить гипертензивный синдром, а также частоту скачков давления. В стационарных условиях это делают с помощью специального аппарата.

Все показатели записываются и фиксируются, далее специалист определяет отклонение от нормы.

Красной стрелкой обозначена зона сдавления спинного мозга с явлениями миелопатии, желтой стрелкой — сформировавшаяся внутримозговая киста спинного мозга (сирингомиелитическая киста).

При арахноидальной кисте спинного мозга отмечаются схожие симптомы.

У больного может проявляться паралич, судороги и головная боль. Во время диагностики врачу важно исключить или подтвердить диагноз. При периневральной арахноидальной кисте потребуется другой тип консервативного лечения или оперативного вмешательства.

Особенности терапии

Лечение при замершей опухоли не требуется. Но для дальнейшего контроля над полостью с ликворным содержимым потребуется регулярная консультация невропатолога. Один раз в 12 месяцев рекомендовано проводить МРТ, чтобы вовремя определить тенденцию к росту.

Медикаментозная терапия

С помощью консервативного лечения врач устраняет причину появления арахноидальной опухоли. Если у больного был инсульт, ему необходимо пройти реабилитационный курс. Для этого принимают препараты, улучшающие кровообращение в головном мозге. Бактериальное поражение устраняется противомикробными препаратами.

Обычно принимают лекарства для снятия неврологических симптомов.

При прогрессирующей арахноидальной кисте пациент постоянно принимает лекарства для снятия неврологических симптомов.

Общая поддержка организма требует приёма витаминных комплексов и иммуномодуляторов. Для рассасывания спаек применяют рассасывающие препараты. У некоторых пациентов остановить рост опухоли удаётся с помощью консервативной терапии.

Если она не даёт результата, потребуется радикальное лечение.

Оперативное вмешательство

Существует несколько методик по устранению арахноидальной кисты. Специалисты устанавливают метод оперативного вмешательства в зависимости от типа, её размеров, индивидуальных особенностей организма и состояния пациента.

Существует несколько оперативных методик по устранению новообразования.

Нейрохирургическая операция

Проводится через вскрытие черепной коробки в случае кровоизлияния и разрыва опухоли. Метод имеет высокий уровень травматизма, но позволяет полностью удалить её со стенками.

Метод эндоскопических проколов

В кости черепа через фрезерное отверстие вводится игла, по которой вытягивают содержимое полости. Её стенки спадают, а врач соединяет их с другими отделами мозга.

Мозговое шунтирование

Через прокол в черепе устанавливают дренажную трубку, из которой вытекает жидкость. При такой операции повышается риск инфицирования тканей мозга.

Профилактические мероприятия

Врождённые арахноидальные кисты можно предупредить с помощью корректного ведения беременности и исключения вредных факторов на плод.

При приобретённых опухолях важно своевременно лечить травмы, воспаления сосудов и церебральные нарушения.

Источник: https://kistateka.ru/golova/arahnoidalnaya

Ликворная киста головного мозга: виды, диагностика, лечение, прогноз

Кистой называют небольшой пузырек, заполненный жидкостью. При наличии ликвора внутри кистообразной полости ставят диагноз «ликворная киста». Эта патология диагностируется в редких случаях и при отсутствии лечения может вызывать серьезные осложнения.

Причины возникновения

Образования могут быть врожденными, то есть возникают в период внутриутробного развития в связи со сбоями в закладке тканей, а также вторичными. Последние появляются под воздействием различных заболеваний.

Ликворные кисты головного мозга могут появляться в результате:

- Перенесенного менингита. Это заболевание характеризуется воспалительным процессом в паутинной оболочке. При нем формируются небольшие спайки из соединительной ткани, которые нарушают отток спинномозговой жидкости;

- Оперативного вмешательства на головном мозге. При этом также формируются спайки из соединительной ткани;

- Синдрома Марфана. Патология носит наследственный характер. При ней нарушается синтез коллагеновых волокон, из-за чего соединительная ткань становится более эластичной и может развиваться в разных участках головного мозга, сопровождаясь формированием кист.

Классификация

В зависимости от расположения образования может возникать:

- Арахноидальная ликворная киста. Она размещается в области субарахноидального пространства.

- Церебральное образование. Характеризуется поражением мозговой ткани.

- Лакунарная поражает лобные доли мозга.

- Пинеальная распространяется на верхний мозговой придаток.

- Ретроцеребеллярная диагностируется возле мозжечка или позади него.

Существует большое количество кист, но свойства у всех них одинаковые: по мере роста они сдавливают здоровые ткани и вызывают смещение, это сопровождается нарушением функций какого-либо органа или системы.

Чем опасно

Ликворная киста головного мозга в большинстве случаев не сопровождается никакими проявлениями и не угрожает здоровью и жизни человека. Диагноз обычно ставят случайно в процессе прохождения магнитно-резонансной томографии.

Но в некоторых случаях происходит развитие и рост кисты. Этот процесс характерен для вторичных нарушений. Быстро растут образования, возникшие в результате травмы головы, инфекционно-воспалительных заболеваний.

Постепенно размер образования увеличивается, что сопровождается болезненными ощущениями, вызванными сдавливанием головного мозга. Сдавливаются ткани и сосуды, что приводит к нарушению кровообращения и некрозу мягких тканей. Постепенно начинают проявляться серьезные неврологические нарушения в виде приступов судорог или частичного паралича.

Наибольшую опасность представляет разрыв кисты под давлением скопившейся жидкости. При этом содержимое образования выливается внутрь черепа, вызывает тяжелое отравление и смерть больного.

Если ликворная киста расположена в области прозрачной перегородки, то даже незначительный ее рост может привести к развитию головных болей и невралгий.

Типичная симптоматика

Развитие кистозного процесса может иметь разные проявления в зависимости от локализации и размера новообразования. Если патология врожденная, то на протяжении десятков лет она может никак себя не выявлять. В других случаях наблюдают развитие неспецифической симптоматики, которая проявляется:

- общемозговой симптоматикой в виде разлитой или точечной головной боли и головокружений. Периодически беспокоящей тошноты и рвоты, не приносящей облегчения;

- неврологической симптоматикой. При этом снижается сила в мышцах, нарушается чувствительность, возникает онемение и покалывание в конечностях;

- нарушениями функций органов чувств. Снижается зрение, слух, в глазах появляются пятна, шумит в ушах;

- психических нарушений. Это происходит, если ликворная киста образуется в субарахноидальных пространствах. Сопровождается развитием зрительных и слуховых галлюцинаций, повышением агрессивности больного, дестабилизацией эмоциональной сферы.

Если появились самые незначительные проявления наличия образований в головном мозге, необходимо посетить невролога и пройти ряд диагностических исследований.

Постановка диагноза

Диагностика ликворной кисты – довольно трудная задача. Раньше обнаружить образование было практически невозможно, пока оно не вырастало до больших размеров. Но благодаря появлению таких методик, как магнитно-резонансная и компьютерная томография, проследить процесс ликвородинамики мозговой ткани и выявить наличие образований стало возможно.

Процесс постановки диагноза начинается со сбора анамнеза пациента. Также может понадобиться консультация таких узкопрофильных специалистов, как офтальмолог, психотерапевт и другие.

Перед тем как назначить метод лечения, необходимо найти причину развития патологического процесса. Для этого назначают:

- Доплерографию сосудов головного мозга.

- Электрокардиографию.

- Исследование на аутоиммунные и инфекционные заболевания.

- Анализ крови на сахар и холестерин.

Только после получения всех результатов могут назначить подходящий метод лечения.

Общие подходы к лечению

Если не наблюдается никакой динамики в развитии, то за пациентом просто устанавливают наблюдение. Больной должен регулярно проходить магнитно-резонансную томографию, и если будет заметно, что киста растет, то будут подбирать терапию:

- Медикаментозное лечение.

- Хирургические методики.

Для улучшения обмена веществ и кровообращения назначают специальные лекарственные средства.

Обычно лечение проводят препаратами для рассасывания спаек, нормализации артериального давления, снижения уровня холестерина, стабилизации работы системы свертывания, улучшения поступления кислорода и питательных веществ. Чтобы устранить процессы воспалительного характера, назначают соответствующие медикаменты.

Об удалении ликворной кисты могут говорить в таких случаях:

- если развивается гематома в близрасположенных участках мозга;

- размеры новообразования быстро увеличиваются;

- развивается гидроцефалия;

- регулярно начали беспокоить приступы судорог.

Хирургическое лечение при подобном патологическом процессе могут назначить таких видов:

- Шунтирование. При этом полость кисты опустошают с помощью дренажа.

- Эндоскопия. Удаляют патологическое образование через небольшой прокол в черепе.

- Трепанация черепа. Удаляют часть черепной кости и через нее вырезают кисту.

Благодаря применению современных технологий после оперативного лечения удается избежать тяжелых осложнений. Большинство пациентов и врачей отмечают, что с помощью хирургического вмешательства можно эффективно избавиться от проблемы. Но известны также и случаи рецидивов.

С помощью народных средств можно только лишь избавиться от головных болей и облегчить течение патологического процесса. Добиться такого результата можно с помощью болиголова, кавказского дискореима, травяных сборов. Они снижают внутричерепное давление и предотвращают разрастание кистозных полостей.

Прогноз

Прогноз при подобном заболевании зависит от размера и места расположения кисты. Если образование стремительно увеличивается в размерах, и эту проблему заметили и вовремя провели лечение, то прогноз будет благоприятным. При развитии тяжелых неврологических нарушений восстановить функции мозга нельзя. Особую опасность представляет разрыв кисты, который приводит к смерти больного.

При отсутствии своевременного лечения и разрастании кистозных полостей возникнут серьезные нарушения, которые приведут к потере слуха и зрения, нарушению двигательной функции, психическим расстройствам и другим проблемам.

Можно ли жить с кистой мозга

Если образование маленькое и не увеличивается, то за больным устанавливают наблюдение. Он должен лишь периодически проходить МРТ, а во всем остальном может вести привычный образ жизни. Кисты у новорожденных могут рассасываться самостоятельно в течение первого года жизни.

Возможна ли профилактика

Специфических профилактических методик не существует. Чтобы снизить риск развития проблемы, необходимо избегать инфекционных и воспалительных заболеваний, правильно питаться, укреплять иммунитет и вести здоровый образ жизни.

Источник: https://GolovaUm.ru/zabolevaniya/opuholi/likvornaya-kista-golovnogo-mozga.html

Ликворная киста головного мозга: размеры, диагностика, методы лечения, прогноз

Киста является одним из самых распространенных образований, локализирующихся в тканях головного мозга. Она представляет собой своеобразную капсулу, заполненную жидкостным содержимым, и может формироваться в любом отделе мозга.

Кисту, заполненную спинномозговой жидкостью, называют ликворной.

Несмотря на доброкачественность, она может вызывать опасные последствия в виде сдавливания мозговых тканей и нарушения мозговых функций или разрыва капсулы с развитием обширного абсцесса.

Ликворная киста – доброкачественное образование, формирующееся в головном мозга вне зависимости от возраста и полового признака. Киста представляет собой полость, заполненную спинномозговой жидкостью. Довольно часто она не дает о себе знать и выявляется абсолютно случайно при прохождении диагностического исследования.

Новообразование этого типа можно встретить у 4% взрослых людей, большинство из которых может прожить всю жизнь и не знать о ней. В МКБ 10 ликворные кисты относятся к коду G93.0 «Церебральная киста» в категории «Другие поражения головного мозга».

Опасна ли ликворная киста: размеры и норма

Опасность ликворной кисты заключается в ее росте. В четырех из пяти случаев новообразования не увеличиваются в размерах, не сказываются на самочувствии, поэтому не подлежат хирургическому удалению. Чаще всего такие кисты носят врожденный характер.

Гораздо хуже ситуация обстоит с кистами, сформировавшимися под воздействием воспалительных и травматических процессов. Они имеют тенденцию к росту и за короткий промежуток времени могут достигать крупных размеров.

В норме ликворной кисты быть не должно. Если же она сформирована, то вне зависимости от размера считается аномалией. Существует классификация кист головного мозга по размеру и, соответственно, стадии их развития:

- 1-8 мм – кисты малых размеров, формирующиеся на начальной стадии и не требующие применения радикальных методик лечения. Обычно за такими кистами ведется наблюдение и при отсутствии их роста не предпринимается никаких мер.

- 9-10 мм – ликворные кисты средних размеров. При сдавливании тканей мозга и увеличении в размере может быть принято решение об удалении образования.

- 11-120 мм – наиболее опасные крупные кисты, которые не только приводят к нарушению функций мозга за счет сдавливания, но и могут нести угрозу жизни.

При условии отсутствия изменений в самочувствии и размере ликворной кисты оперативное вмешательство не проводится. Острая необходимость в удалении опухоли возникает, если у больного появляются признаки внутричерепной гипертензии, внутричерепного кровоизлияния и эпилептического приступа, а также угроза разрыва кисты.

Симптоматика

Признаки ликворной кисты становятся заметными, когда она увеличивается в размерах. В этом случае человека может беспокоить ряд следующих неврологических расстройств:

- нарушение координации;

- зрительные и слуховые расстройства;

- признаки внутричерепной гипертензии в виде распирающей и пульсирующей головной боли, тошноты, рвоты;

- нарушение чувствительности кожных покровов;

- мышечные судороги, снижение или повышение мышечного тонуса;

- непроизвольные движения и онемение конечностей, частичный их паралич;

- нарушение сна;

- психические расстройства – депрессивное настроение, приступы ярости и агрессии, шизофрения;

- набухание и интенсивная пульсация родничка, обильное срыгивание после еды у младенцев.

Описанные симптомы свидетельствуют о нарушении мозговой деятельности, которую может спровоцировать не только киста головного мозга, но и ряд других заболеваний. Чтобы определить точную причину их возникновения необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Причины образования

Черепно-мозговые травмы могут быть причиной появления кисты

Ликворная киста бывает врожденной и приобретенной. К причинам появления врожденных образований относят патологические процессы, перенесенные женщиной во время беременности и негативно отражающиеся на формировании плода:

- плацентарную недостаточность;

- асфиксию плода;

- вирусные инфекции;

- пороки в развитии нервной системы;

- прием химических препаратов, угнетающих нервную систему плода;

- наследственную предрасположенность, вызванную генными аномалиями.

Появлению приобретенной ликворной кисты способствуют факторы, отрицательно воздействующие на клетки мозга на протяжении жизни:

При выявленной ликворной кисте предельно важно определить причину ее формирования, чтобы предупредить увеличение капсулы в размерах.

Методы лечения

Применяют две основные методики лечения ликворной кисты – медикаментозная терапия и хирургическое удаление.

Медикаментозное лечение может оказать позитивный эффект лишь в случаях, когда киста имеет малые размеры и при этом выявлена основная причина ее формирования. В зависимости от этого больному назначаются препараты следующих групп:

- средства, рассасывающие спайки и рубцы мягких тканей;

- диуретики;

- антиоксиданты;

- антикоагулянты, нормализующие свертываемость крови;

- препараты, понижающие показатель холестерина;

- противовирусные и антибактериальные средства.

При кистах средних и крупных размеров, сдавливающих нервные ткани и нарушающих функции жизнедеятельности, больному показано хирургическое лечение. Проводится оно одним из следующих методов:

- Дренирование (шунтирование) – ликворная жидкость отводится из полости кисты через специальный шунт в свободную полость, после чего стенки капсулы склеиваются. При этом методе существует вероятность занесения инфекции, так как шунт (дренаж) должен оставаться определенное время в черепной коробке.

- Эндоскопия – скопившаяся в кисте жидкость отводится наружу через проколы, сделанные в черепной коробке и стенке кисты.

- Трепанация черепа – наиболее эффективный, но травматичный метод удаления ликворной кисты. При проведении открытой операции киста удаляется полностью, что исключает ее рецидив в отсроченном периоде.

Выбор методики лечения кисты мозга осуществляет лечащий врач с учетом результатов обследования, возраста пациента и индивидуальных показателей.

Ликворная киста головного мозга

Киста представляет собой полостное образование, заполненное жидкостью. Оно чаще образуется в железистых органах, но также может формироваться в структурах головного мозга. В этом случае имеет место ликворная или субарахноидальная киста. Такие образования формируются у 4% всей популяции людей, независимо от возраста человека.

У мужчин они встречаются значительно чаще, чем у женщин.

Головной мозг человека отграничен от других тканей посредством твердой, паутинной и мягкой оболочки.

Между мягкой и паутинной оболочкой существует подпаутинное пространство, заполненное ликвором (спинномозговая жидкость), который выполняет ряд биологических функций, в частности защищает структуры нервной системы от механических воздействий, а также обеспечивает и их питание.

Ликворная киста головного мозга представляет собой полость, стенки которой сформированы паутинной оболочкой, а внутри содержится ликвор. Механизм развития кисты заключается в локальном нарушении оттока спинномозговой жидкости с последующим ее скоплением и формированием ограниченной полости.

Основная причина развития таких кист – это врожденный дефект формирования структур нервной системы и оболочек головного мозга во время внутриутробного периода. Также кисты могут формироваться вследствие воздействия нескольких причинных факторов, таких как:

- Перенесенный менингит – воспаление паутинной и мягкой оболочки мозга, которое приводит к формированию соединительнотканных спаек (небольших сращений), препятствующих нормальному оттоку ликвора.

- Результат оперативного хирургического вмешательства, которое также приводит к формированию соединительнотканных спаек.

- Синдром Марфана – наследственная патология, характеризующаяся нарушением синтеза коллагеновых волокон соединительной ткани с ее повышенной эластичностью и развитием спаечных процессов различной локализации, в том числе в структурах головного мозга с формированием кист.

Локализуются ликворные кисты чаще всего в области среднего мозга, а также снаружи височных долей. Эти области наиболее богаты арахноидальными (паутинными) сплетениями.

Проявления

Клиническая картина, которая сопровождает формирование субарахноидальных кист, зависит от их размера и локализации в тканях головного мозга. Такие проявления при врожденном образовании могут развиваться в возрасте до 20 лет. Часто они могут протекать абсолютно бессимптомно, их обнаруживают случайно во время проведения инструментального исследования по поводу других заболеваний.

Симптоматика обычно неспецифическая, включающая следующие проявления:

- Общемозговая симптоматика – головная боль с разлитым или точечным характером, периодическая тошнота, рвота, практически не приносящая облегчение, головокружение.

- Очаговая неврологическая симптоматика – локальное снижение мышечной силы в группах мышц, которые иннервируются участком коры головного мозга, где сформировалась киста, локальные парестезии (нарушение чувствительности кожи, в виде онемения с покалыванием).

- Нарушение функциональной активности органов чувств – снижение остроты зрения, слуха, появление скотом (пятен перед глазами), шум в ушах.

- Психические нарушения развиваются при развитии субарахноидальной кисты в участках коры головного мозга, ответственных за различные психические функции. При этом появляются зрительные или слуховые галлюцинации, изменяется поведение человека (появляется агрессивность), дестабилизируется эмоциональная сфера (хорошее настроение может резко смениться депрессией и наоборот).

Появление хотя бы нескольких симптомов нарушения функциональной активности головного мозга является основанием для дальнейшей углубленной диагностики.

Лечение

Основным методом лечения субарахноидальной кисты является ее радикальное удаление или восстановление оттока ликвора при помощи различных хирургических методик. Выбор последних зависит от локализации образования, а также от расположения рядом с ним жизненно важных структур и центров головного мозга. На сегодняшний день в нейрохирургии применяются такие методики:

- Шунтирование – формирование канала, с помощью которого восстанавливается отток ликвора из кисты в близлежащий желудочек головного мозга или субарахноидальное пространство.

- Фенестрация – проводится краниотомия (рассечение костной ткани черепной коробки) и последующее иссечение полостного образования с использованием эндоскопических методик или лазера.

- Удаление жидкости из кисты методом игольчатой аспирации – под визуальным контролем, который проводится при помощи ультразвука, в кисту вводится тонкая игла, через нее дренируют ликвор.

Небольшая ликворная киста с локализацией в головном мозге, не имеющая клинической симптоматики, обычно не дренируется и не удаляется. Человек становится на диспансерный учет с прохождением периодического осмотра у врача-невролога и инструментального исследования для контроля субарахноидального полостного образования.

Источник: http://onlymedicine.ru/simptomy-i-lechenie-likvornoy-kisty-golovnogo-mozga/

Ликворная киста мозга – причины, симптомы и лечение

Ликворная, или арахноидальная киста является достаточно распространенным заболеванием: по статистике, этот вид новообразований выявляется примерно у 4–5% населения. Физиологически киста представляет собой полость, внутри которой содержится жидкость и которая располагается между паутинными оболочками головного мозга.

Причины развития кисты

Установление причин, вызвавших образование арахноидальной ликворной кисты, является первостепенной задачей после обнаружения заболевания. Если не выявить и не устранить основную причину формирования кисты, она продолжит увеличиваться в размерах, в результате чего болезнь может перейти в тяжелую стадию, осложненную выраженной симптоматикой.

Выделяют следующие патологии и заболевания, которые могут являться причиной развития кисты:

- родовые травмы и врожденные нарушения, связанные с аномалиями внутриутробного развития;

- травмы (ушибы, гематомы, переломы);

- нарушение кровообращения в головном мозге (кровоизлияние, инсульт);

- воспаление оболочек мозга (менингит, энцефалит);

- перенесенные хирургические операции.

Диагностика причин заболевания может быть затруднена, если ликворная киста головного мозга протекает бессимптомно.

Симптомы ликворной кисты головного мозга

Выраженные клинические симптомы заболевания наблюдаются только у 2 пациентов из 10, поэтому в большинстве случаев ликворная киста обнаруживается в процессе плановых обследований при прохождении магнитно-резонансной или компьютерной томографии. Образования маленьких размеров никак себя не проявляют, а крупная киста способна оказывать давление на участки мозга и вызывать достаточно разнообразные симптомы:

- шум в ушах и нарушения слуха;

- нарушения зрения;

- бессонницу;

- головные боли, не поддающиеся медикаментозному лечению;

- тошноту и рвоту, не приносящую облегчения;

- ощущение пульсации в голове;

- нарушение чувствительности кожи;

- нарушение координации;

- непроизвольные движения конечностей;

- частичный паралич конечностей;

- прихрамывание;

- гипертонус или гипотонус мышц;

- судорожный синдром;

- галлюцинации и психические расстройства.

Следует отметить, что арахноидальная ликворная киста далеко не во всех случаях вызывает описанные выше симптомы.

Во-первых, тяжесть течения заболевания зависит от размеров кисты, а во-вторых – от того, на какие участки мозга она воздействует.

Так, если киста сдавливает зону мозга, отвечающую за двигательные функции, у пациента могут возникать судороги, параличи конечностей и непроизвольные движения рук и ног.

Если у пациента не наблюдается никаких симптомов заболевания и киста не увеличивается в размерах, то ее наличие может никак не сказываться на качестве жизни.

В этом случае достаточно проходить регулярные медицинские осмотры для динамического наблюдения кисты, чтобы своевременно заметить возможное ухудшение.

Но если образование разрастается, это указывает на прогрессирование болезни и необходимость лечения.

Лечение ликворной кисты

Арахноидальная ликворная киста является доброкачественным образованием, которое достаточно хорошо поддается современным методам лечения. Ликворную кисту небольшого размера лечат с применением консервативных методов, которые включают медикаментозную терапию:

- прием препаратов, способствующих рассасыванию спаек;

- употребление медикаментов, восстанавливающих кровоснабжение в головном мозге;

- назначение лекарств, снижающих концентрацию холестерина в крови и нормализующих артериальное давление;

- курс ноотропных препаратов, нормализующих обмен веществ в головном мозге;

- прием антиоксидантов, повышающих устойчивость клеток к внутричерепному давлению.

Перечисленные лекарственные средства позволяют устранить причины заболевания и предотвратить дальнейшее развитие и рост кисты. В дополнение к ним в отдельных случаях для лечения ликворной кисты могут использоваться антибактериальные, противовирусные и иммуномодулирующие препараты. Выбор медикаментов осуществляется с учетом причины заболевания и особенностей развития кисты.

К хирургическому лечению ликворной кисты прибегают при ее стремительном развитии и наличии выраженной симптоматики, когда любые способы консервативного лечения не способны принести необходимый терапевтический эффект. Виды применяемого при этом оперативного вмешательства можно разделить на три основные группы:

- радикальные операции, такие как трепанация черепа с последующим удалением кисты;

- шунтирование полости кисты – отвод из нее жидкости с помощью дренажной трубки, после которого стенки кистозной полости слипаются;

- эндоскопические операции – удаление содержимого кисты с помощью проколов.

Радикальные операции являются наиболее травматичным методом удаления кисты, однако обладают большой эффективностью, так как позволяют полностью устранить образование. Шунтирование и эндоскопия относятся к более щадящим методам хирургического вмешательства, однако и они имеют свои недостатки.

Так, при шунтировании высок риск инфицирования, а эндоскопия может проводиться далеко не при всех видах кистозных образований мозга.

В любом случае, объем необходимого хирургического вмешательства определяется индивидуально с учетом места расположения кисты, ее размеров, скорости развития и других особенностей течения заболевания.

Врожденные кисты у новорожденных детей лечат с применением таких способов оперативного вмешательства, как эндоскопическая, шунтирующая или микронейрохирургическая операция.

В отличие от других видов кистозных образований, которые часто рассасываются самостоятельного в первый год жизни ребенка, арахноидальная киста у новорожденного требует особенно тщательного контроля и радикальных мер.

Ребенок должен находиться под постоянным наблюдением невролога, а при наличии признаков прогрессирования кисты ему в большинстве случаев назначается оперативное лечение.

Источник: http://www.wjtoday.ru/likvornaya-kista-mozga-prichiny-simptomy-i-lechenie/