Лейкоэнцефалопатия головного мозга что это такое

Органические поражения головного мозга имеют общее название — энцефалопатия. Аномальный процесс сопровождается дистрофическими изменениями мозговой ткани.

Один из видов патологии носит название «прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия» и может закончиться смертью пациента.

Для того чтобы понимать, что такое лейкоэнцефалопатия, следует рассмотреть причины ее возникновения, классификацию и основные методы лечения.

Описание болезни

Заболевание, в результате которого под воздействием различных факторов поражается белое вещество мозга, называется лейкоэнцефалопатией головного мозга. Очаговые разрушения мозговой ткани происходят из-за неправильной циркуляции крови в сосудах головы, заражения человека вирусом. Развитию болезни способствует наследственная предрасположенность.

Последствия заболевания тяжелые: развивается слабоумие, существенно снижается зрение, появляются судорожные припадки. Летальный исход регистрируется в большинстве случаев.

В зависимости от места поражения головного мозга, выделено несколько видов лейкоэнцефалопатии.

Дисциркуляторная энцефалопатия

Это заболевание развивается из-за поражения мелких артерий и артериол в мозговой ткани. Неправильный кровоток в сосудах мозга приводит к разрушению белого вещества мозговой ткани.

Дистрофические изменения могут происходить вследствие различных причин: нарушения кровообращения, патологии сосудов, черепно-мозговые травмы. Основным фактором, приводящим к деструкции мозговой ткани, является постоянная гипертензия, наличие атеросклеротических отложений на васкулярных стенках.

Другое название патологии — прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия. Со временем мелкие очаги поражения белого вещества мозга разрастаются, в связи с чем состояние больного ухудшается. Наблюдаются следующие симптомы:

- ухудшение памяти, умственных способностей;

- развитие слабоумия;

- появление признаков синдрома паркинсонизма;

- расстройства вестибулярного аппарата: головокружения, тошнота;

- трудности с приемом пищи: медленное жевание еды, проблемы с глотанием;

- перепады артериального давления.

При развитии процесса больной становится неспособен контролировать процессы дефекации и мочеиспускания.

Мелкоочаговая лейкоэнцефалопатия сосудистого генеза вначале слабо выражена. Развитию деструкции мозговой ткани сопутствуют расстройства психики, хроническое переутомление, нарушения памяти, головокружение.

Прогрессивная мультифокальная лейкоэнцефалопатия

Для этого вида патологии характерно появление множественных очагов, где наблюдается поражение мозга. Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (кратко ПМЛ) вызывается полиомавирусом человека 2, заражение которым обычно происходит в детском возрасте.

Несмотря на то что это вирус можно обнаружить у 80% населения, мультифокальное поражение мозга – довольно редкое заболевание.

Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия развивается на фоне практически полной утраты иммунитета, поэтому ей чаще всего подвержены больные СПИДом, люди, перенесшие иммуноподавляющую терапию, страдающие новообразованиями лимфатической системы.

Пациенты, в анамнезе которых присутствует атеросклероз, часто проходят курс лечение препаратами, вызывающими иммунодефицит.

Поэтому риск возникновения ПМЛ у больных, страдающих атеросклерозом, очень высокий.

Начинается прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия остро, прогрессирует стремительно, ее признаки:

- нарушения речи и зрения;

- значительное расстройство моторики рук;

- сильные головные боли;

- парезы конечностей с правой или левой стороны тела;

- нарушения чувствительности.

При прогрессировании заболевания происходит утрата памяти и ухудшение умственных способностей.

Специфическое медикаментозное лечение мультифокального поражения мозговой ткани не найдено. В случаях, если поражение вызвано иммуносупрессивной терапией, ее прекращают.

Если заболевание стало следствием трансплантации органа, его могут удалить. Все методы лечения направлены на восстановление защитных функций организма.

К сожалению, если не удается улучшить функционирование иммунной системы, прогноз неблагоприятный. На вопрос о том, сколько живут при таком виде патологии, можно ответить, что очень мало. Смерть может наступить в течение 2 лет с момента постановки диагноза, если лечение не дает результатов.

Перивентрикулярная лейкомаляция

При этой форме энцефалопатии поражение мозга происходит в результате появления в подкорковых структурах очагов некроза, чаще всего вокруг желудочков. Оно является результатом гипоксии, диагноз «перивентрикулярная лейкоэнцефалопатия» часто ставят новорожденным, пережившим кислородное голодание из-за сложных родов.

Перивентрикулярные зоны белого вещества отвечают за движение, поэтому некроз их отдельных участков приводит к возникновению ДЦП. Подробно перивентрикулярная лейкомаляция была исследована советским ученым В. В. Власюком. Он не только исследовал патогенез, этиологию, стадии поражения мозга.

В. В. Власюк пришел к выводу о хронической форме болезни, с течением времени к пораженным участкам присоединяются новые.

Мелкоочаговые некрозы (инфаркты) присутствуют в белом веществе и чаще всего расположены симметрично в мозговых полушариях. В тяжелых случаях поражения могут распространяться на центральные отделы мозга.

Некрозы проходят несколько стадий:

- развитие;

- постепенное изменение структуры;

- формирование рубца или кисты.

Выделено несколько степеней проявления лейкомаляции.

Такие как:

- легкая. Симптомы наблюдаются до недели с момента рождения, выражены в легкой форме;

- средняя. Признаки сохраняются в течение 10 дней, могут возникать судороги, наблюдается повышенное внутричерепное давление;

- тяжелая. Сохраняется очень длительное время, ребенок впадает в кому.

Симптомы перивентрикулярной лейкомаляции различны:

- парезы;

- параличи;

- появление косоглазия;

- задержка развития;

- гиперактивность или, наоборот, угнетение нервной системы;

- пониженный тонус мышц.

Иногда неврологические нарушения в первые месяцы жизни ребенка не выражены и проявляются только через полгода. По прошествии времени появляются симптомы нарушения деятельности нервной системы, может наблюдаться судорожный синдром.

Лечение перивентрикулярной лейкоэнцефалопатии проводится с использованием медикаментозных препаратов. Важную роль играют физпроцедуры, массаж, лечебная гимнастика. Таким пациентам требуется повышенное внимание, обязательны систематические прогулки на свежем воздухе, игры, общение со сверстниками.

Лейкоэнцефалопатия с исчезающим белым веществом

Этот вид поражения вызван генными мутациями в хромосоме, которые подавляют синтез белка. Заболеванию подвержены все возрастные категории, но классическая форма болезни возникает у детей от 2-6 лет.

Толчком для ее начала становится пережитый стресс: тяжелая инфекция, травмы, перегревание и т. д. Впоследствии у ребенка обнаруживается тяжелая гипотония, ослабление мышц, он может впасть в кому, даже умереть.

Во взрослом возрасте патология может проявиться после 16 лет следующими симптомами:

- эпилепсия.

- психоз;

- слабоумие;

- депрессия.

Частым признаком такого вида энцефалопатии у взрослых женщин являются нарушения функционирования яичников. В крови регистрируется повышенное содержание гонадотропинов и пониженное — эстрогенов и прогестерона.

Страдающие данным видом патологии испытывают трудности в учебе, у них наблюдаются неврологические расстройства, мышечная слабость и нарушения мелкой моторики рук.

Медикаментозное лечение, которое бы непосредственно устраняло генные нарушения, отсутствует. Для предупреждения появления приступов рекомендуется избегать травм головы, запрещается перегреваться, если возникает температура, следует обязательно применять жаропонижающие препараты.

Методы диагностики

Прежде чем будет поставлен диагноз, следует пройти полное обследование. Для этого нужно, чтобы специалист исследовал головной мозг с помощью специальной аппаратуры. Применяются следующие методы диагностики:

- магнитно-резонансная томография;

- компьютерная томография;

- электроэнцефалография;

- доплерография.

Возможно проведение исследования с помощью инвазивных методов изучения мозговой ткани. К ним относятся биопсия и люмбальная пункция. Забор материала может привести к осложнениям, так как связан с непосредственным проникновением в ткани мозга. Люмбальная пункция проводится, когда необходим забор спинномозговой жидкости.

При подозрении на заражение вирусом или наличие генных мутаций могут назначить ПЦР-диагностику (метод полимеразной цепной реакции). Для этого в лаборатории исследуют ДНК больного, выделенную из его крови. Точность диагноза при этом довольно высокая и составляет около 90%.

Терапия

Лечение энцефалопатии, связанной с поражением белого вещества мозга, направлено на устранение причин, его вызвавших. Терапия включает прием медикаментозных препаратов и применение нелекарственных методов.

Для лечения заболеваний сосудов, вызвавших энцефалопатию, применяются средства, направленные на восстановление их нормального функционирования. Они призваны нормализовать кровоток в мозговых тканях, устранить проницаемость васкулярных стенок. При необходимости назначаются средства, разжижающие кровь.

Показан прием ноотропных препаратов, стимулирующих деятельность головного мозга. Рекомендован прием витаминов, иммуностимулирующих медикаментов. Нелекарственные методы включают:

- лечебную гимнастику;

- массаж;

- физиотерапию;

- иглоукалывание.

Возможна работа с логопедами, психологами, мануальными терапевтами. Можно увеличить продолжительность жизни пациента, это зависит от интенсивности терапии, общего состояния здоровья больного. Но полностью излечить патологию невозможно.

Заключение

Рассказывая, почему возникает лейкоэнцефалопатия головного мозга, что это такое и каковы ее последствия, прежде всего нужно упомянуть о сложности ее диагностики, лечения. Деструкция белого вещества мозга приводит к серьезным последствиям, вплоть до смерти.

При генетических патологиях, вызывающих разрушение мозговой ткани, необходим регулярный контроль здоровья пациента. Специальных препаратов для исправления дефектных генов не существует.

В большинстве случаев заболевание заканчивается смертью. Можно лишь замедлить прогрессирование болезни путем повышения иммунитета организма и устранения внешних обстоятельств, усугубляющих поражение мозга.

Источник: https://golovnie-boli.com/bolezni-golovnogo-mozga/lejkoehncefalopatiya-golovnogo-mozga-chto-ehto-takoe.html

Признаки и методы лечения лейкоэнцефалопатии головного мозга

Лейкоэнцефалопатия – это такое заболевание, которое приводит к повреждению белого вещества, составляющего основу головного мозга, что провоцирует многочисленные неврологические синдромы. Характеризуется быстрым прогрессированием и развитием демиелинизирующих патологических процессов.

Определение патологии

Лейкоэнцефалопатия всегда сопровождается поражением белого мозгового вещества, которое возникает вследствие разных причин: сосудистых патологий, инфицирования полиомавирусом, генных мутаций. Инфекционная форма развивается из-за реактивации полиомавируса JC, который в латентном состоянии находится в организме многих людей.

Наследственная форма заболевания аутосомно-рецессивного генеза возникает на фоне генной мутации (преимущественно гена EIF2B5). Мелкоочаговая лейкоэнцефалопатия сосудистого генеза – это такое заболевание, которое развивается вследствие поражения небольших элементов кровеносной системы мозга, что провоцирует характерные для гипоксически-ишемического поражения тканей симптомы.

Классификация заболевания

Различают формы патологии в зависимости от причин возникновения. Сосудистая форма лейкоэнцефалопатии, известная как болезнь Бинсвангера – это такое заболевание головного мозга, которое носит прогрессирующий характер, развивается на фоне гипертонической болезни, что указывает на ведущую роль в патогенезе атеросклероза и других патологий сосудов.

Клиническая картина напоминает проявления субкортикальной (подкорковой) энцефалопатии артериосклеротической этиологии.

Патогенез связан с поражением белого вещества на фоне атеросклероза мелких артерий и артериол, вследствие чего происходит утолщение сосудистых стенок и сужение просвета, развивается гиалиноз – белковая дистрофия с замещением нормальной ткани более плотной, малоэластичной структурой.

Типичные осложнения: ТИА (преходящие нарушения мозгового кровообращения), инсульты. Третья часть всех клинических случаев сосудистой деменции обусловлена мультифокальной лейкоэнцефалопатией. В 80% случаев возраст пациентов составляет 50-70 лет. Очаговое поражение белого вещества инфекционного генеза возникает вследствие реактивации вируса JC.

Перивентрикулярная лейкоэнцефалопатия, известная как перивентрикулярная лейкомаляция, характеризуется возникновением очагов поражения белого вещества чаще возле желудочковой системы. При масштабном поражении очаги распространяются в центральные отделы белого вещества.

Демиелинизирующий процесс агрессивного, длительного течения приводит к образованию некротических полостей в мозговых структурах. Лейкоэнцефалопатия (лейкомаляция) головного мозга, обнаруженная у детей, часто является причиной развития в детском возрасте церебрального паралича (ДЦП).

Причины возникновения

Основная причина развития формы инфекционного генеза – реактивация полиомавируса. Это безоболочечный вирус JC, который обнаруживается у 80% населения. Обычно не вызывает развитие заболеваний. В этом случае инфицированные люди являются носителями. Активация происходит на фоне подавления деятельности иммунной системы, часто у пациентов с диагнозом ВИЧ.

Инфицирование ВИЧ часто сопровождается типичным симптомом – развитием многоочаговой лейкоэнцефалопатии с прогрессирующим течением патологии. Заболевание возникает как результат терапии иммуномодуляторами (после имплантации органов), иммуносупрессорами или моноклональными антителами, из-за чего происходит угнетение иммунной системы.

Терапия при помощи моноклональных антител проводится в отношении рассеянного склероза, аутоиммунных заболеваний крови, неходжкинской лимфомы, артрита ревматоидной формы. Вирус JC попадает в организм через органы желудочно-кишечного тракта с зараженной водой и пищей или воздушно-капельным путем. Процесс инфицирования протекает бессимптомно.

Вирус пребывает в организме латентно до появления факторов, провоцирующих активацию. Провоцирующие факторы ассоциируются с пересадкой стволовых клеток и лечением препаратами – аналогами пурина (Фопурин, Меркаптопурин, Пуринетол). Мелкоочаговая лейкоэнцефалопатия, которая развилась на фоне сосудистых патологий, обычно спровоцирована факторами:

- Артериальная гипертензия, длительно протекающая, устойчивая.

- Артериальная гипотензия.

- Патологическое изменение циркадного (биологического) ритма артериального давления – резкое повышение или понижение показателей давления в ночное время.

Патологические изменения в мозговых структурах происходят в результате хронической гипоксии – кислородного голодания. Вероятные причины включают врожденные аномалии развития элементов сосудистой системы, возрастные деформации, посттравматические дефекты и другие нарушения, провоцирующие ухудшение церебрального кровотока.

Симптоматика

Мелкоочаговая энцефалопатия инфекционного генеза характеризуется отсутствием признаков воспалительного процесса в мозговом веществе. Проникая в ЦНС вирус вызывает лизис (растворение) олигодендроцитов, что приводит к масштабной демиелинизации – повреждению миелиновых оболочек.

Инфицированные олигодендроциты располагаются по краям очага демиелинизации. Постепенно патологический процесс охватывает обширные участки мозга, что провоцирует нарастающее развитие неврологической симптоматики:

- Гемипарезы (парезы в одной стороне тела).

- Гемисоматосенсорные расстройства (нарушение чувствительности – онемение, покалывание, изменение восприятия температуры, изменение реакции на болевые раздражители, искажение пространственного представления о положении отдельных частей тела относительно друг друга).

- Эпилептические припадки. Наблюдаются у 20% больных, что указывает на близость очага к коре.

В зависимости от локализации очага поражения появляются такие симптомы, как атаксия (нарушение согласованности при сокращении группы мышц), афазия (речевая дисфункция), зрительные расстройства, апраксия (нарушение целенаправленных движений), дисметрия (избыточность или недостаточность при выполнении произвольных движений). Для патологии типичны когнитивные расстройства, нередко перерастающие в деменцию.

Поражение тканей полушарий с соответствующей симптоматикой в клинической практике встречается в 10 раз чаще, чем стволовых структур.

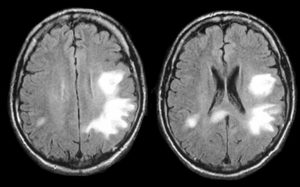

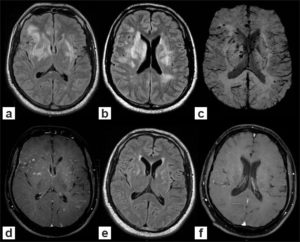

В ходе исследования МРТ обнаруживаются крупные субкортикальные (подкорковые) очаги – гиперинтенсивные (режим Т2) и гипоинтенсивные (режим Т1).

С увеличением диаметра очага неврологический дефицит нарастает. Сосудистая лейкоэнцефалопатия сопровождается симптомами:

- Когнитивные расстройства (ухудшение памяти и умственной деятлеьности) с тенденцией к прогрессированию.

- Атаксия, моторная дисфункция.

- Нарушение двигательной координации.

- Недержание мочи, непроизвольная дефекация.

Для поздних стадий течения заболевания свойственно развитие слабоумия. Больные теряют способность к самообслуживанию, круглосуточно нуждаются в медицинской помощи. У больных отсутствует интерес к речевой, двигательной, познавательной, психической деятельности. Периодически возникает чувство эйфории. У некоторых пациентов происходят эпилептические припадки.

Для болезни Бинсвангера типична тенденция к прогрессированию. Нередко наблюдаются длительные периоды стабильного состояния. Слабоумие развивается из-за нарушения корково-подкорковых связей, которые возникают вследствие повреждения белого вещества. Не последнюю роль в патогенезе играет дисфункция таламуса и базальных ганглиев.

Очаговая лейкоэнцефалопатия – это такое заболевание, для которого характерно изменение походки, что указывает на поражение сосудистого генеза экстрапирамидной системы.

Походка больного становится медленной, семенящей, шаги укорачиваются, наблюдается постуральная дисфункция – затруднение движения на поворотах. Пациенту сложно инициировать (начать) движение.

Иногда двигательные расстройства проявляются по типу паркинсонизма (ригидность, скованность мышц, тремор).

Симптоматика дополняется гемипарезами (парез в одной половине тела) и псевдобульбарным синдромом (дизартрия – нарушение произношения, дисфония – ослабление силы голоса, дисфагия – затруднения при глотании, непроизвольный плач или смех). Для постановки диагноза многоочаговая лейкоэнцефалопатия сосудистой этиологии необходимо наличие признаков:

- Деменция.

- Факторы риска развития сосудистых заболеваний или признаки сосудистой патологии, затронувшей кровеносную систему мозга.

- Неврологические синдромы, характерные для поражения субкортикальных (подкорковых) структур мозга (изменение походки, недержание мочи, паратония – непроизвольное сопротивление пассивным движениям).

Исследование КТ показывает двухсторонний лейкоареоз – малую ишемию сосудов, повреждения элементов сосудистой системы белого вещества. При перивентрикулярной лейкоэнцефалопатии на МР-томограмме различается диффузно-очаговое поражение белого вещества преимущественно симметричное.

Для сравнения при вирусном поражении очаги расположены преимущественно ассиметрично. Единичный неспецифический очаг лейкоэнцефалопатии может быть ошибочно расценен, как проявление инсульта.

Способы лечения

Лечение патологии сосудистого генеза предполагает устранение причин, спровоцировавших развитие заболевания. Чаще назначают лекарства и другие методы терапии, направленные на стабилизацию повышенного или пониженного артериального давления. Показаны препараты:

- Улучшающие микроциркуляцию крови в мозговых структурах.

- Стимулирующие метаболические процессы в клетках мозга.

- Устраняющие неврологическую симптоматику.

Параллельно проводится терапия атеросклероза и сопутствующих соматических болезней. Специфического лечения при вирусной форме не существует. Эффективными мерами считаются:

- Прекращение приема иммуносупрессоров (кортикостероиды, цитостатики). Или уменьшение их дозировки.

- Отмена Натализумаба – препарата на основе моноклональных антител, если реактивация вируса произошла вследствие его применения. Параллельно рекомендуется проведение плазмафереза до 5 сеансов ежедневно для выведения препарата.

- Назначение Мефлоцина (антималярийный препарат). Некоторые исследования показывают эффективность лекарства, которое замедляет репликацию (размножение) вируса JС.

Антидепрессант Миртазапин ингибирует обратный захват серотонина, препятствует распространению вируса JС. Механизм действия основан на блокировании рецепторов 5-НТ2, которые являются мишенью для полиомавируса.

Прогноз

Сколько живут при диагнозе лейкоэнцефалопатия головного мозга, зависит от причин развития и характера течения патологии.

Прогноз продолжительности жизни составляется индивидуально лечащим врачом с учетом возраста и физического состояния пациента. Прогноз заболевания сосудистого генеза условно благоприятный.

Своевременная коррекция сосудистых нарушений позволяет отсрочить масштабное повреждение белого вещества.

При диагнозе ВИЧ лейкоэнцефалопатия, обусловленная вирусом, занимает второе место среди причин смертности, уступая только неходжкинской лимфоме. Многочисленные результаты аутопсии показали отсутствие прямой связи между смертностью и морфологическими особенностями строения очагов (размеры, локализация, степень атрофии тканей, гидроцефалия) при вирусной форме болезни.

Профилактические мероприятия

Для профилактики патологии больным рассеянным склерозом, которым проводится терапия Натализумабом, назначают превентивное обследование на наличие вируса JС. Профилактические меры включают общие рекомендации по укреплению иммунитета:

- Закаливающие процедуры.

- Отказ от вредных привычек.

- Организация здорового, полноценного питания.

- Активный образ жизни, дозированные физические нагрузки.

Предотвращение родовых травм в перинатальный период и повреждений в области головы во взрослом возрасте, систематический контроль и коррекция значений артериального давления помогут избежать осложнений и быстрого прогрессирования заболевания.

Лейкоэнцефалопатия – прогрессирующий процесс разрушения белого вещества. Ранняя диагностика и корректная терапия патологии сосудистого генеза способствует значительному улучшению состояния больного.

Источник: https://golovmozg.ru/zabolevaniya/lejkoentsefalopatiya-golovnogo-mozga

Симптомы и профилактика лейкоэнцефалопатии головного мозга

Лейкоэнцефалопатия головного мозга – патология, вызывающая слабоумие у человека. У этой болезни есть и другие имена – энцефалопатия Бинсвангер, субкортикальная артериосклеротическая энцефалопатия. Заболевание поражает белое вещество, чаще всего оно образуется из-за артериальной гипертонии. Обычно очаг недуга локализуется в мозговом стволе.

Существуют несколько форм этой болезни, но объединяет их одно – наличие лейкоэнцефалопатии, которое смертельно опасно в любом возрасте. По статистике, подобное заболевание возникает чаще у людей пожилого возраста, но не исключены случаи выявления данной проблемы в младенческом возрасте.

Энцефалопатия смертельно опасна, она обладает характерными признаками, которые не сложно определить.

Классификация лейкоэнцефалопатии

В медицинской практике принято различать несколько форм этой патологии.

- Мелкоочаговая лейкоэнцефалопатия сосудистого генеза. Это состояние является хроническим, при нем характерно медленное уничтожение клеток головного мозга. В зоне риска находятся люди, переступившие черту в 58 лет. Причиной такого явления считается наследственная предрасположенность. Также мелкоочаговую лейкоэнцефалопатию может вызвать гипертония хронического типа. Последствием болезни является слабоумие и смерть пациента.

- Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия. Данный тип заболевания является острым и имеет вирусное происхождение. Из-за слабого иммунитета белое вещество имеет свойство разжижаться, что, естественно, приводит к необратимым процессам в коре головного мозга. Патология способна стремительно развиваться, так как многоочаговая лейкоэнцефалопатия проявляется на фоне соматического недуга.

- Неспецифическая перивентрикулярная лейкоэнцефалопатия. Недуг выражается поражением мозга на фоне ишемической болезни. Ствол в коре головного мозга чаще всего подвержен патологическому процессу. Развивается болезнь в связи с недостатком кислорода и голоданием сосудов мозга, локализуется данная форма в мозжечке, поэтому при наличии заболевания в первую очередь выявляются двигательные расстройства. Если заболевание было выявлено у ребенка, оно провоцирует детский церебральный паралич. Обычно, недуг ребёнок получает при рождении, в результате родовой травмы.

По какой причине может появиться недуг

В зависимости от формы генез заболевания может отличаться. Так, сосудистая лейкоэнцефалопатия головного мозга проявляется при наличии стойкой артериальной гипертензии, а также при участии таких неблагоприятных факторов:

- диабет;

- гипертония;

- нарушение в работе эндокринной системы;

- наследственная предрасположенность;

- атеросклероз тяжелой формы;

- злоупотребление вредными привычками.

Легкая перивентрикулярная лейкоэнцефалопатия может возникнуть, если были:

- родовые травмы;

- врожденные пороки;

- деформация позвоночника, связанная с травмой или возрастными изменениями.

Мультифокальная лейкоэнцефалопатия головного мозга проявляется на фоне ослабления иммунной системы. Причиной возникновения данного состояния является:

- туберкулез;

- вирус иммунодефицита человека;

- опухоль злокачественного характера;

- СПИД;

- прием химических средств;

- прием антидепрессантов.

Прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия является тяжелой формой заболевания, она имеет вирусное происхождение. Болезнетворные бактерии переправляются лейкоцитами непосредственно в центральную систему и там распространяется. При полном исчезновении белого вещества кора полушарий мозга полностью сохраняется. В группу повышенного риска входят:

- больные ВИЧ-инфекцией;

- люди, страдающие гранулемой;

- пациенты, делавшие пересадку органов.

Сколько живут люди с диагнозом лейкоэнцефалопатия, сказать сложно. Здесь основополагающим фактором является то, как быстро была выявлена болезнь, степень повреждения мозга, и какое лечение было проведено.

Диагностика заболевания

Чтобы правильно установить диагноз и определить место положения болезни, необходимо произвести следующие мероприятия:

- проведение томографии полушарий головного мозга;

- консультация у специалиста-невропатолога;

- развернутый анализ крови;

- электроэнцефалография;

- биопсия полушарий головного мозга;

- магнитно-резонансная томография (дает возможность дифференцировать дисцикуляторный тип энцефалопатии);

- спинномозговая пункция;

- ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Если же врач считает, что в основе заболевания лежит лейкоцитарный вирус, он назначает больному электронную микроскопию. При проведении иммуноцитохимического анализа можно выявить антигены микроорганизма. Также в диагностировании заболевания помогают различные тесты на координацию движений.

Дифференциальная диагностика должна исключить такие патологии:

- криптококкоз;

- токсоплазмоз;

- ВИЧ;

- рассеянный склероз;

- лимфома нервной системы.

Проведение МРТ позволяет выявить различные очаги недуга в белом веществе. Таким образом, болезнь можно выявить на ранней стадии, тем самым не упустив драгоценное время. Коварство заболевания заключается в том, что человек может жить и не знать о его наличии, поскольку симптомы могут возникать и исчезать на время, поэтому крайне важно проводить своевременную диагностику.

К лабораторным способам исследования относят ПЦР, методика позволяет выявить вирусную ДНК в клетках мозга. Такой способ диагностирования является популярным, так как информативность процедуры составляет не менее 95%. С помощью ПЦР можно избежать хирургического вмешательства – биопсии.

Ломбальная пункция также используется в медицинской практике, но крайне редко, по причине небольшой информативности. Какой способ обследования лучше выбрать, решает только лечащий врач, исходя из общего состояния пациента.

Профилактические меры

Специальной терапии против лейкоэнцефалопатии нет. Но риск развития заболевания можно снизить до минимума. Для этого нужно соблюдать некоторые правила:

- прием минеральных комплексов, укрепление иммунитета поможет снизить активность вредных микробов, если они есть;

- контроль веса;

- исключение из жизни вредных привычек;

- регулярное пребывание на чистом воздухе;

- сбалансированное питание;

- своевременный прием медикаментов.

Учитывая, что слабоумие вызвано вирусным поражением головы, терапия будет направлена непосредственно на подавление симптомов заболевания. Трудность на этом этапе лечения может заключаться в преодолении так называемого гематоэнцефалического барьера. Чтобы препарат мог пройти этот барьер, он должен хорошо растворяться в жирах.

Однако на данный момент многие противовирусные средства считаются водорастворимыми, в связи с чем и создаётся сложность при их использовании. На протяжении десятков лет специалисты опробовали разного рода препараты, список большой и перечислять его нет смысла, в каждом случае лекарство подбирается индивидуально.

Подведем итог

Учитывая, что данный недуг появляется исключительно на фоне ослабленного иммунитета, любые профилактические меры должны быть направлены на поддержку защитных сил. Каждый сезон осень-весна необходимо пропивать комплекс витаминов, но перед использованием какого-либо лекарственного средства рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Тяжесть течения заболевания зависит в первую очередь от состояния иммунной системы. В настоящее время врачи со всего мира активно ищут эффективные способы лечения этой болезни. Но как показала практика, наилучшим средством защиты является качественная профилактика.

Лейкоэнцефалопатию мозга причисляют к тем патологиям, которые на сегодняшний день вылечить невозможно.

Источник: https://vsepromozg.ru/oslozhneniya/lejkoentsefalopatiya-golovnogo-mozga

Лейкоэнцефалопатия головного мозга: в чем опасность заболевания

Лекарственных препаратов, способных остановить развитие заболевания, в настоящее время не существует.

Описание

Лейкоэнцефалопатия – заболевание, характеризующееся стойким разрушением в головном мозге белого вещества. Болезнь развивается быстро и практически всегда приводит к летальному исходу.

Патология впервые описана Людвигом Бинсвангером в 1964 г., поэтому иногда ее называют болезнью Бинсвангера.

Причины

Принято выделять 3 основные причины, приводящие к лейконэнцефалопатии. Это гипоксия, стабильно высокое давление и вирусы. Провоцируют ее возникновение следующие заболевания и состояния:

- эндокринные нарушения;

- гипертония;

- атеросклероз;

- злокачественные опухоли;

- туберкулез;

- ВИЧ и СПИД;

- патологии позвоночника;

- генетический фактор;

- вредные привычки;

- родовая травма;

- прием препаратов, снижающих иммунную реакцию организма.

Провоцирующее действие вредоносных факторов ведет к демиелинизации пучков нервных волокон. Белое вещество уменьшается в объеме, размягчается, изменяет структуру. В нем появляются кровоизлияния, очаги поражения, кисты.

Часто демиелинизацию вызывают полиомавирусы. В неактивном состоянии они присутствуют в жизни человека постоянно, сохраняясь в почках, костном мозге, селезенке. Ослабление иммунитета приводит к активизации вирусов. Лейкоциты переносят их в центральную нервную систему, где они находят благоприятную среду в мозге, поселяются в нем и разрушают его.

Обычно необратимым изменениям подвергается только белое вещество. Однако есть данные и о том, что, вероятно, перивентрикулярный вид лейкоэнцефалопатии ведет также к поражению серого вещества.

Классификация

Определение основной причины патологии и характера ее течения позволяет выделять несколько типов лейкоэнцефалопатии.

Дисциркуляторная

Основной причиной появления и развития мелкоочаговой лейкоэнцефалопатии сосудистого генеза является поражение сосудов мозга, вызванное гипертонией, травмами, появлением атеросклеротических бляшек, эндокринными заболеваниями, болезнями позвоночника. Кровообращение нарушается из-за сгущения крови и закупорки сосудов. Ухудшающим состояние фактором является алкоголизм и ожирение. Считается, что болезнь развивается при наличии отягчающих наследственных факторов.

Данную патологию называют также прогрессирующей сосудистой лейкоэнцефалопатией. Сначала появляются небольшие очаги поражения сосудов, потом они увеличиваются в размерах, вызывая ухудшение состояния больного. С течением времени нарастают признаки патологии, заметные окружающим. Ухудшается память, снижается интеллект, возникают психоэмоциональные расстройства.

Больной жалуется на тошноту, головную боль, постоянную усталость. Сосудистая мелкоочаговая энцефалопатия характеризуется скачками давления. Человек не может глотать, с трудом пережевывает пищу. Появляется тремор, отличающий болезнь Паркинсона. Утрачивается способность контролировать процессы мочеиспускания и дефекации.

Очаговая энцефалопатия сосудистого генеза регистрируется в основном у мужчин после 55 лет. Ранее данное нарушение было включено в список МКБ, но в дальнейшем его исключили.

Прогрессирующая мультифокальная

Главной особенностью этого типа нарушения считается появление большого количества очагов повреждения. Вызывают воспаление полиомавирус человека 2 (JC polyomavirus). Он обнаруживается у 80% жителей Земли. В скрытом состоянии живет в организме несколько лет, но при ослаблении иммунитета активируется и, попадая в ЦНС, вызывает воспаление.

Провоцирующими заболевание факторами являются СПИД, ВИЧ-инфицирование, длительное применение иммунодепрессантов и лекарств, предназначенных для лечения онкологических заболеваний. Прогрессирующая мультифокальная энцефалопатия диагностируется у половины пациентов со СПИДом и 5% людей с ВИЧ-инфекцией.

Поражение часто имеет асимметричный характер. Признаками ПМЛ являются параличи, парезы, ригидность мышц, тремор, напоминающий болезнь Паркинсона. Лицо приобретает вид маски. Возможна потеря зрения. Проявляются тяжелые когнитивные нарушения, снижение внимания.

Мультифокальная лейкоэнцефалопатия не лечится. Для улучшения состояния больного убирают препараты, подавляющие иммунитет. Если заболевание вызвано пересадкой органа, он подлежит удалению.

Перивентрикулярная

Лейкопатию головного мозга у ребенка вызывает гипоксия, возникшая при родах. Инструментальные методы диагностики позволяют увидеть участки гибели ткани, преимущественно рядом с мозговыми желудочками.

Перивентрикулярные волокна несут ответственность за двигательную активность, и их поражение ведет к детскому церебральному параличу. Очаги поражения возникают симметрично, в особо тяжелых случаях обнаруживаются во всех центральных зонах мозга.

Поражение характеризуется прохождением 3 стадий:

- возникновение;

- развитие, приводящее к структурным изменениям;

- образование кисты или рубца.

Перивентрикулярная лейкоэнцефалопатия характеризуется 3 степенями заболевания. Легкая степень характеризуется незначительной выраженностью симптомов. Обычно они проходят через неделю после рождения. Для средней степени характерно повышение внутричерепного давления, возникают судороги. При тяжелой ребенок находится в коме.

Симптомы появляются не сразу, некоторые из них можно заметить только через 6 месяцев после рождения ребенка. Чаще всего обращают на себя внимание парезы и парализация. Наблюдается косоглазие, заторможенность, гиперактивность.

Лечение включает массаж, физиопроцедуры, специальные комплексы упражнений.

Симптомы

Заболевание развивается в большинстве случаев достаточно быстро. Сначала обращает на себя внимание рассеянность, эмоциональная лабильность, безразличие, склонность к депрессии, появление фобий. Больной теряет способность произносить слова, концентрировать и переключать внимание, быстро утомляется, не может проанализировать даже обычные события дня, забывает имена родственников.

Прогрессирующая болезнь приводит к нарушениям сна, раздражительности, нарастанию тонуса мышц, возникновению непроизвольных движений головы, глаз. У больного нарушается походка.

На следующей стадии отмечается нарушение движений, глотания, замедление выполнения всех действий, парализация, потеря чувствительности, онемение, тремор, эпилептические приступы. Ухудшаются когнитивные способности, развивается слабоумие. Возможна потеря речи. Резкое ухудшение зрения может привести к слепоте. Часто люди страдают от недержания мочи, кала.

Диагностика

Консультация невропатолога и инфекциониста необходима при малейшем подозрении на энцефалопатию любого происхождения.

В обязательном порядке назначается электроэнцефалография – она позволяет определить электрическую активность головного мозга, обнаружить признаки и очаги судорожной активности.

Магнитно-резонансная томография предоставит точную информацию о сосудах, локализации очагов повреждения, их количестве, особенностях. Практически всем больным назначается биопсия – берут пробу мозговой ткани.

Биопроба используется в проведении ПЦР и позволяет обнаружить вирус. Обнаружить белок в ликворе позволяет люмбальная пункция.

В качестве одной из диагностических мер проводится консультация у психиатра. Он уточняет психические нарушения больного с помощью нейропсихологического тестирования.

Из лабораторных исследований делают общий анализ крови, пробу на наркотические и токсические вещества.

Лечение

На сегодняшний момент не существует средства, позволяющего предотвратить разрушение белого вещества ЦНС. Основная причина – невозможность повлиять на воспаление. Лекарства не проникают сквозь гематоэнцефалический барьер (естественное препятствие между мозговой тканью и кровью).

Назначаемая терапия имеет комплексный поддерживающий характер. Ее целями являются замедление скорости развития заболевания, нормализация психоэмоционального состояния человека, снятие симптомов:

- Лекарства, стимулирующие и нормализующие кровообращение, – Актовегин, Кавинтон.

- Ноотропные средства – Ноотропил, Пантогам, Церебролизин, Пирацетам.

- Препараты, предназначенные для защиты сосудов, — Курантил, Циннаризин, Плавикс.

- Средства для защиты от вирусов – Ацикловир, Кипферон, Циклоферон.

- Лекарственные средства, содержащие стероидные гормоны, – Дексаметазон.

- Препараты, улучшающие свертываемость крови, – Гепарин, Фрагмин.

- Антидепрессанты – Флувал, Прозак, Флунисан.

- Витаминные комплексы с витаминами A, B, Е.

- Препараты, способные повысить сопротивляемость организма к вредному воздействию окружающей среды, — экстракт алоэ, женьшеневые препараты.

Лечение включает гомеопатические медикаменты, лекарства на основе трав. Дополнительно проводится массаж, преимущественно воротниковой зоны, физиотерапевтические методы, рефлексотерапия, иглоукалывание.

Профилактика

С учетом того, что лейкоэнцефалопатия возникает из-за повышенного давления и гипоксии, основные меры профилактики направлены на предотвращение обострения этих факторов.

Рекомендуется нормализовать вес, заниматься спортом, укреплять иммунитет, не допускать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, соблюдать режим дня, применять назначенные лекарственные препараты.

Для недопущения заражения СПИДом следует избегать случайных половых связей.

Уменьшая риск возникновения гипертонии, сахарного диабета, ВИЧ-инфекции, человек тем самым снизит вероятность развития энцефалопатии.

Современная медицина позволяет установить точный диагноз, выявить причины лейкоэнцефалопатии, однако не в ее силах пока остановить развитие этого заболевания и предотвратить его появление. Большинство современных лекарств помогает ненадолго облегчить состояние больного, снять некоторые симптомы. Однако их применение оправданно, т. к. они позволяют человеку прожить еще несколько лет.

Источник: https://neuromed.online/leykoentsefalopatiya-golovnogo-mozga/