Хроническая пневмония: лечение антибиотиками и симптомы воспаления легких, классификация

Хроническая пневмония является исходом неразрешившейся острой формы заболевания. Характеризуется стойкими изменениями в легких: карнификацией, замещением эластичных легочных тканей грубыми соединительными волокнами на пораженном участке, необратимыми деформациями ветвей бронхиального дерева. Заболевание протекает со сменой фаз обострения и ремиссии.

Хроническая пневмония

В 4% случаев у взрослого и в 1% случаев у ребенка острая пневмония переходит в хроническое течение. В структуре хронических неспецифических заболеваний легких на долю этого заболевания приходится около 12%. Сегодня наблюдается стойкая тенденция к уменьшению заболеваемости хронической пневмонией благодаря появлению новых эффективных антибиотиков и методов лечения.

Следует отметить, что понятие хронической пневмонии широко применяется в отечественной пульмонологической практике, однако большинство западных врачей его не признают. По этой причине заболевание не включено в международный классификатор болезней десятого пересмотра (МКБ-10).

Симптоматика

Представления о том, какие случаи пневмонии следует считать хроническими, со временем менялись. Ранее считалось, что хронизация процесса происходит, если не наблюдается положительной динамики на рентгенограмме в период от трех месяцев до года и дольше при условии проведения продолжительной антибиотикотерапии.

Сегодня представления о сроках перехода патологии в хроническое течение несколько другие.

Определяющим признаком является частое повторное развитие воспаления на определенном участке легкого (всегда одном и том же), отсутствие положительных изменений на рентгеновских снимках при проведении интенсивной терапии в течение длительного времени.

В фазе ремиссии клинические проявления пневмонии отсутствуют или не выражены. Может присутствовать сухой кашель по утрам. Когда начинается рецидив, пациент испытывает общее недомогание, слабость, сильно потеет.

Повышается температура, иногда значительно. Пациента мучает постоянный кашель с отделением мокроты. Иногда она имеет гнойный характер, возможно появление кровяной примеси.

При сильном кашле могут возникать боли в груди.

Если при обострении лечение не проводится в полном объеме, то фаза ремиссии может не наступить, а воспалительный процесс становится вялотекущим. При таком течении у пациента наблюдается постоянный кашель, иногда бывает температура. При физической нагрузке возникает одышка. В таких случаях необходимо проведение длительного лечения, пока не наступит фаза ремиссии.

Причины возникновения

Чаще всего причинами хронизации патологического процесса являются:

Самолечение

- отсутствие лечения;

- неправильное проведение терапии (например, самолечение);

- позднее выявление острой пневмонии;

- преждевременная выписка из стационара;

- несоблюдение рекомендаций лечащего врача после купирования острого воспаления.

Кроме того, переход в хроническую форму наиболее вероятен у пациентов пожилого возраста, людей, страдающих тяжелыми сопутствующими патологиями, алкоголизмом. Велик риск развития хронической формы у курильщиков, особенно страдающих хроническим бронхитом.

Спровоцировать рецидив могут перенесенные ОРВИ, грипп и другие инфекционные респираторные заболевания. У ребенка, помимо перечисленных болезней, рецидив может стать последствием кори, коклюша, ветрянки.

Диагностика заболевания

Диагноз выставляется на основании данных, полученных в следующих исследованиях:

Рентген легких

- общее исследование и биохимия крови;

- микроскопическое изучение мокроты;

- бакпосев мокроты;

- рентген легких (в двух или трех проекциях) и бронхов;

- бронхоскопия;

- исследование функции дыхания (спирометрия).

Лабораторные исследования наиболее информативны, когда проводятся в период обострения. Тогда в анализах крови обнаруживаются признаки, характерные для воспалительного процесса (повышение СОЭ, увеличение числа лейкоцитов со сдвигом лейкоцитарной формулы влево).

В биохимическом анализе выявляется повышение числа иммуноглобулинов, фибриногена, гаптоглобина. При микроскопическом исследовании мокроты определяется высокое содержание лейкоцитов.

Бактериологический посев дает возможность установить возбудителей патологического процесса.

Методы терапии

Антибактериальные средства

Хроническое воспаление легких необходимо лечить и в период рецидива, и в фазе ремиссии.

При обострении пневмония лечится теми же способами, как и при острой форме заболевания. Назначаются антибактериальные средства.

Их подбирает врач индивидуально, в зависимости от того, какой возбудитель спровоцировал воспаление. Как правило, подбирается комбинация из двух антибиотиков.

Также назначаются препараты для уменьшения выраженности симптомов пневмонии и облегчения состояния пациента.

Применяются средства для разжижения и улучшения отхождения мокроты, иммуностимулирующие препараты, витамины.

Для уменьшения симптомов интоксикации при лихорадке назначается дезинтоксикационная терапия с инфузионным введением физиологических растворов и внутривенным введением хлорида кальция.

Важную роль играет проведение бронхоскопической и эндотрахеальной санаций.

При пероральном и парентеральном введении антибактериальных препаратов их действующие вещества проникают в очаги воспаления в недостаточном количестве.

При промывании бронхиального дерева раствором бикарбоната натрия и непосредственном введении антибиотиков в дыхательные пути действующие вещества накапливаются в очагах патологического процесса в необходимой концентрации.

https://youtu.be/tvmcuNTUKk4

После купирования острых симптомов воспаления показано регулярное прохождение лечения методами физиотерапии (УВЧ, СМВ-терапия, электрофорез, индуктотермия). Хорошо помогают современные методы лечения, такие как внутривенное лазерное очищение и ультрафиолетовое облучение крови.

После выписки пациенту необходимо продолжать лечение дома: заниматься дыхательной гимнастикой, проходить курсы физиотерапии. Допустимо применение народных методов лечения в период ремиссии для сокращения частоты и тяжести обострений.

Отвары лекарственных трав способствуют укреплению иммунитета.

Если рецидивы происходят очень часто и протекают тяжело, врач может предложить хирургическое иссечение пораженного участка легкого.

Профилактические меры

В целях профилактики рекомендуется:

Здоровый образ жизни

- соблюдать нормы здорового образа жизни, регулярно заниматься физическими упражнениями;

- своевременно выявлять и адекватно лечить острую форму пневмонии;

- лечить острые и хронические формы бронхита, хронические инфекционные очаги в носоглотке;

- тщательно ухаживать за полостью рта;

- проходить обязательные регулярные диспансерные обследования после перенесенной острой формы пневмонии;

- уменьшить или полностью исключить профессиональные вредности, снижать влияние внешних факторов, провоцирующих повреждения и патологии дыхательной системы;

- отказаться от курения.

Перечисленные меры необходимо также соблюдать пациентам с диагностированной хронической пневмонией с целью предупреждения рецидивов, снижения их частоты. Важным профилактическим мероприятием является ежегодное прохождение лечения в санаториях на курортах с морским или горным воздухом. Кроме того, пациентам с хронической пневмонией рекомендуется заниматься дыхательной гимнастикой, проходить курсы массажа, ультрафиолетового облучения, заниматься закаливанием организма.

Возможные осложнения

Течение хронической пневмонии может осложняться следующими патологическими процессами:

- эмфизема;

- астматический бронхит;

- развитие бронхоэктазов;

- диффузный пневмосклероз;

- дыхательная недостаточность;

- сердечная недостаточность.Эмфизема

Это наиболее важные и тяжелые осложнения, оказывающие серьезное влияние на дальнейшее течение патологии.

Прогнозы зависят от общего состояния здоровья пациента, наличия сопутствующих заболеваний, осложнений.

Если у пациента часто наблюдаются рецидивы воспаления, прогрессируют патологические изменения в легочных тканях, это приводит к развитию сердечно-легочной недостаточности и повышает риск летального исхода.

В некоторых случаях полностью компенсировать воспаление не удается, пациенту может быть присвоена вторая или третья группа инвалидности.

Хроническая пневмония – тяжелое и опасное заболевание.

Пациенту необходимо строго следовать рекомендациям лечащего врача, чтобы стабилизировать процесс, снизить частоту и тяжесть обострений, в идеале – добиться стойкой ремиссии.

При правильном проведении лечения, отказе от курения, регулярном (не менее двух раз в год при отсутствии обострения) посещении пульмонолога — прогнозы относительно благоприятные.

Источник: https://pulmohealth.com/pnevmoniya/hronicheskaya/

Неспецифические воспалительные заболевания дыхательных путей

Диагноз «неспецифическое воспалительное заболевание» встречается довольно часто, можно сказать: «на слуху». Что же кроется под этим обозначением? Какие заболевания входят в группу НПВЗ?

Бронхит

наиболее часто встречаемый воспалительный процесс в бронхах с острым или хроническим течением.

Причинами развития бронхита могут вирусная или бактериальная инфекция, хронический воспалительный процесс верхних дыхательных путей (носоглотка, гортань, трахея, ППН), загрязненный воздух (пыль, сажа, химические вещества).

В основе заболевания лежит нарушение дренажной функции бронхов, изменение количеств секрета в них, нарушение эвакуации и перистальтики, заполнения бронхов слизью.

Клинически проявляется кашлем с большим количеством мокроты разного, в зависимости от этиологии, характера, повышением температуры тела, отдышкой, интоксикацией.

Диагностика: на рентгенограммах высокого качества можно определить расширение бронхов, утолщение их стенок, Y-образные расширенные разветвления, на СКТ-сканах можно выявить наполненные и обтурированные слизью бронхи, и, как следствие, ателектаз долек.

Только при помощи спиральной компьютерной томографии можно выявить ограниченные участки повышенной прозрачности и вздутия, буллезную эмфизему, расширение корней легких за счет увеличения калибра легочных артерий, в которых повышается давление. При хроническом бронхите отмечается уменьшение средних и мелких разветвлений лёгочной артерии.

В острые периоды может наблюдаться увеличение лимфоузлов средостения, которые можно выявить и дифференцировать только при помощи СКТ.

Бронхиальная астма

это хроническое рецидивирующее аллергическое заболевание, которое характеризуется периодическими возникновениями отдышки, вызванной спазмом бронхов, гиперсекрецией и отеком слизистой оболочки.

https://www.youtube.com/watch?v=LCOL9JcF0fA

По этиологии принято считать «виноватыми» бактериальные аллергены окружающей среды, пыль, холод, запахи, инфекционно-аллергические агенты (микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности).

Клинически бронхиальная астма проявляется приступами отдышки, которые могут продолжаться до 3-7 суток: вздох короткий, сильный и глубокий, выдох – медленный судорожный, сопровождается свистящими хрипами. Лицо у больного одутловатое, бледное. Во время приступа отходит большое количество вязкой мокроты.

Диагностика: на рентген-снимках можно диагностировать эмфизему, зазубренность контура диафрагмы, низкое стояние куполов диафрагмы.

При хроническом течении формируются устойчивые изменения в виде бочковидной деформации грудной клетки, фиброзной деформация легочного рисунка, распространенной эмфиземы легких, расширения артериальных сосудов в области корней легких.

При помощи спиральной компьютерной томографии (СКТ) можно отчетливо дифференцировать утолщенные стенки бронхов, расширенные просветы бронхиального дерева, различные виды эмфиземы легких, изменение сосудистого рисунка, с преобладанием и усилением в прикорневых отделах, ослаблением в кортикальных.

Фиброзирующие альвеолиты

К этой группе относятся различные нозологические формы, которые возникают вследствие проникновения в организм повреждающих агентов, вызывающих идиопатические, аллергические или токсические альвеолиты. Данная группа заболеваний распространена среди работников сельского хозяйства, в текстильной, швейной, химической и фармацевтической промышленности.

Заболевания характеризуются тремя взаимосвязанными процессами: отек, воспаление, фиброз.

Клинически у больных отмечается развитие отдышки кашель, повышение температуры тела, боль в грудной клетке, постепенная потеря веса. Течение может быть острым (6мес-2 года) и хроническим (6-8 лет) с периодическими рецидивами.

Диагностика: на рентген снимках отмечается усиление и сетчатая деформация легочного рисунка, нечеткая очерченность сосудов и бронхов, местами определяются участки вздутия и коллапса легких, далее присоединяются грубые фиброзные изменения легких и плевры, которая визуализируется в виде перибронхиальной, периваскулярной фиброзной тяжистости, множественные пузыревидные вздутия в кортикальных отделах легких (сотовое легкое). На ранних стадиях при помощи спиральной компьютерной томографии (СКТ) можно определить степень и протяженность фиброзно-кистозных дегенеративных изменений легочной паренхимы и мелкие очаги в периферических отделах легких.

Пневмония

принадлежит к наиболее распространенным заболеваниям легких. Патологический процесс локализуется в бронхах, бронхиолах, альвеолярной паренхиме, соединительной ткани. Различают первичную и вторичную пневмонию. Чаще всего причиной развития первичной пневмонии является бактериальная инфекция.

Патологическими агентами может быть пневмококк, стафилококк, палочка Фридлендера, синегнойная и кишечная палочки, прочее. На ряду с бактериальной пневмонией также существует и опасность возникновения вирусной пневмонии (гриппозная, аденовирусная, орнитозная), рикетсиозной пневмонии, паразитарной, грибковой и других видов.

Вторичная пневмония развивается в следствие имеющихся инфекционных заболеваний (коклюш, корь, тиф, сифилис) или при наличие гнойных очагов (фурункул, абсцесс, остеомиелит).

Клинически пневмония чаще всего возникает неожиданно, на фоне повышения температуры тела до 39 градусов, сопровождается головной болью, болью в груди, которая усиливается во время дыхания, кашля.

Диагностика: на рентген-снимке определяется частичная локализованная или разлитая (зависит от формы пневмонии) тень, возможны варианты с наличием множественных диссеминированных очагов.

При помощи спиральной компьютерной томографии (СКТ) можно точно выявить и локализовать даже мелкие, «невидимые» при рентген-исследовании очаги, определить состояние плевры, наличие жидкости в плевральной полости, СКТ позволяет детально оценить прилегающие отделы неизмененной легочной паренхимы, состояние бронхов, лимфоузлов средостения и прочее.

Если резюмировать

Как мы видим, различных заболеваний, этиологических факторов и нюансов внешних проявлений масса, относительно общее одно – диагностика.

Чаще всего пациенты с жалобами на патологию органов дыхания направляются на рентген диагностику или СКТ, так как при помощи совокупности этих методов можно действительно наиболее детально и точно распознать болезнь даже на ранних стадиях, провести дифференциальную диагностику и назначить необходимое лечение.

Высококачественная цифровая рентгенография и спиральная компьютерная томография в АЦМД.

Статью подготовили специалисты отделения лучевой диагностики АЦМД-МЕДОКС

Источник: https://acmd.clinic/article/nespetsificheskie-vospalitelnye-zabolevaniya-dyhatelnyh-putey

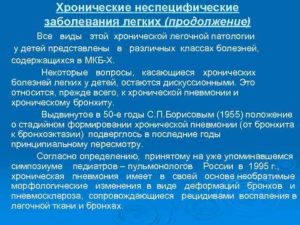

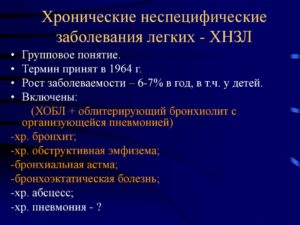

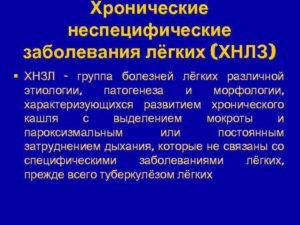

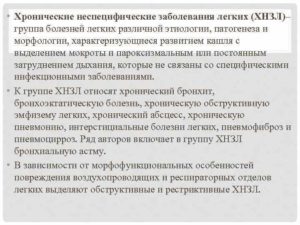

Хронические неспецифические заболевания легких

Группа хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ) объединяет болезни органов дыхания, имеющие различные причины и механизмы развития, но сходные клинические проявления и морфофункциональные нарушения. Показатели заболеваемости ХНЗЛ в регионах России варьируют от 12 до 29 случаев на 1000 населения.

Показатель ХНЗЛ увеличивается с возрастом и достигает своего пика в возрастной группе 40-60 лет. Среди пациентов большинство составляют мужчины. В структуре ХНЗЛ преобладает хронический бронхит (около 60%), бронхиальная астма (~35%), бронхоэктазы (около 4%), на остальные болезни приходится менее 1%.

Основными факторами, определяющими частоту заболеваемости населения хроническими неспецифическими заболеваниями легких, являются высокий уровень загрязненности воздушной среды, профессионально-производственные вредности, острые инфекционные заболевания дыхательных путей, негативные привычки. Более высокие эпидемиологические показатели по ХНЗЛ отмечаются в индустриальных городах, где в атмосферном воздухе регистрируется содержание поллютантов (оксидов азота, диоксида серы, диоксида углерода, пыли, взвешенных частиц и др.), превышающее ПДК в 3-5 раз.

Основной профессиональный контингент среди пациентов с ХНЗЛ составляют лица, подвергающиеся сквознякам, воздействию загазованности, запыленности, раздражающих запахов на рабочем месте.

Многочисленные исследования подтверждают связь между частотой развития ХНЗЛ и длительным курением (свыше 10 лет).

Преморбидными состояниями для клинически выраженных форм ХНЗЛ выступают частые и затяжные ОРВИ, повторные острые бронхиты и пневмонии, хронические заболевания верхних дыхательных путей, аллергические заболевания, иммунные нарушения.

В основе морфогенеза различных хронических неспецифических заболеваний легких лежит один из трех механизмов: бронхитогенный, пневмониогенный и пневмонитогенный. Бронхитогенный путь развития ХНЗЛ связан с нарушением бронхиальной проходимости и дренажной функции бронхов.

По такому механизму развиваются заболевания с обструктивным компонентом: хронический бронхит, БЭБ, бронхиальная астма и эмфизема легких. Пневмониогенный механизм лежит в основе формирования хронической пневмонии и хронического абсцесса легкого, которые являются осложнениями бронхопневмонии или крупозной пневмонии.

При этих заболеваниях выражен рестриктивный компонент. Пневмонитогенный путь определяет развитие интерстициальных заболеваний легких.

Исходом любого из названных морфогенетических механизмов ХНЗЛ служит развитие пневмосклероза (пневмофиброза, пневмоцирроза), легочной гипертензии, легочного сердца и сердечно-легочной недостаточности. Хронические неспецифические заболевания легких рассматриваются как фактор риска развития туберкулеза легких, рака легкого.

Впервые это понятие «ХНЗЛ» было введено в обращение на международном симпозиуме пульмонологов, состоявшемся в 1959 г. в Лондоне. Тогда в группу ХНЗЛ были включены три нозологии:

- хронический бронхит;

- бронхиальная астма;

- эмфизема легких.

Спустя три года на научной конференции в Москве этот список бы дополнен еще тремя заболеваниями:

- бронхоэктатическая болезнь;

- хроническая пневмония;

- пневмосклероз.

Специфические поражения легких (туберкулез), профессиональные болезни (пневмокониозы) и бронхопульмональный рак в эту группу включены не были.

В современной пульмонологии вопросы классификации хронических неспецифических заболеваний легких остаются дискуссионными. Так, ряд авторов дополнительно относят к ХНЗЛ интерстициальные болезни легких. Другие возражают, что самостоятельными нозологиями из ХНЗЛ являются лишь хр.

бронхит, эмфизема и бронхиальная астма; остальные же (пневмосклероз, хр. пневмония, бронхоэктазы) носят синдромальный характер и должны рассматриваться как осложнения основных, самостоятельных форм. Существование хронической пневмонии также признается не всеми исследователями.

Как и другие хронические неспецифические заболевания легких, часто является следствием затяжного течения острого бронхита вирусной этиологии (развившегося на фоне гриппа, кори, аденовирусной или РС-инфекции) или бактериального генеза (вызванного длительной персистенцией в бронхах гемофильной палочки, пневмококка и др.). Может развиваться в результате продолжительного воздействия на воздухоносные пути химических и физических факторов (курения, запыленности воздуха, загрязнения промышленными отходами).

По распространенности может быть локальным или диффузным; по типу воспаления – катаральным или слизисто-гнойным; по наличию/отсутствию бронхиальной обструкции – обструктивным и необструктивным; по характеру морфологических изменений в бронхах – атрофическим, полипозным, деформирующим.

Клиническими критериями хронического бронхита служат 2-3 обострения воспалительного процесса в год на протяжении 2-х лет с ежегодной продолжительностью не менее 3-х месяцев. Больных беспокоит постоянный кашель с мокротой. Во время обострений кашель усиливается, мокрота становится гнойной, присоединяется субфебрильная температура, потливость.

Исходами и осложнениями хронического бронхита могут становиться хроническая пневмония, ателектаз легкого, эмфизема, пневмофиброз.

Хроническая обструктивная эмфизема легких

Представляет собой хроническое неспецифическое заболевание легких, морфологической основой которого выступает стойкое расширение просвета респираторных бронхиол и альвеол в результате хронической обструкции воздухоносных путей на фоне хронического бронхита и облитерирующего бронхиолита. Легкие приобретают повышенную воздушность, становятся перераздутыми, увеличенными в размерах.

Клинические проявления эмфиземы обусловлены резким сокращением площади газообмена и нарушением легочной вентиляции. Симптоматика нарастает постепенно, по мере распространения патологических изменений на большую площадь легочной ткани.

Беспокоит прогрессирующая одышка, кашель со скудной слизистой мокротой, похудание. Обращает внимание бочкообразное расширение грудной клетки, синюшность кожи, утолщение ногтевых фаланг пальцев рук по типу барабанных палочек. При эмфиземе часты инфекционные осложнения, легочные кровотечения, пневмоторакс.

Причиной смерти становится тяжелая дыхательная недостаточность.

Бронхоэктатическая болезнь

Морфологическим субстратом настоящей формы хронических неспецифических заболеваний легких служат мешковидные, цилиндрические или веретенообразные расширения бронхов. Бронхоэктазы могут носить локальный или диффузный характер, врожденное или приобретенное происхождение.

Врожденные бронхоэктазы обусловлены нарушениями развития бронхиального дерева в пренатальном и постнатальном периодах (в результате внутриутробных инфекций, при синдроме Зиверта-Картагенера, муковисцидозе и др.). Приобретенные бронхоэктазы могут формироваться на фоне рецидивирующих бронхопневмоний, хр.

бронхита, длительного нахождения инородного тела в бронхах.

Основные респираторные симптомы включают постоянный кашель, выделение желто-зеленой мокроты с запахом, иногда кровохарканье. Обострения протекают по типу обострений хронического гнойного бронхита.

Внелегочный симптомокомплекс при бронхоэктатической болезни представлен деформацией пальцев в виде барабанных палочек и ногтей в форме часовых стекол, «теплым» цианозом.

Осложнениями хронического неспецифического заболевания легких может стать легочное кровотечение, абсцесс легкого, сердечно-легочная недостаточность, амилоидоз, гнойный менингит, сепсис. Каждое из этих состояний представляет потенциальную опасность для жизни пациента с ХНЗЛ.

Хроническая пневмония

Патоморфологические изменения при хронической пневмонии сочетают воспалительный компонент, карнификацию, хр.

бронхит, бронхоэктазы, хронические абсцессы, пневмофиброз, поэтому в настоящее время данное хроническое неспецифическое заболевание легких как самостоятельная нозология признается не всеми авторами. Каждое обострение хр.

пневмонии приводит к появлению новых очагов воспаления в легочной ткани и увеличению площади склеротических изменений.

К постоянным симптомам, сопровождающим течение хронической пневмонии, следует отнести кашель с отделением мокроты (слизисто-гнойной в фазе ремиссии и гнойной в фазе обострения) и стойкие хрипы в легких.

В остром периоде повышается температура тела, возникают боли в груди в проекции инфильтрата, дыхательная недостаточность.

Заболевание может осложняться легочно-сердечной недостаточностью, абсцедированием, эмпиемой плевры, гангреной легких и др.

Пневмосклероз

Хроническое неспецифическое заболевание легких, протекающее с замещением функционирующей паренхимы соединительной тканью, носит название пневмосклероза. Является следствием воспалительно-дистрофических процессов, приводит к сморщиванию, безвоздушности и уплотнению легочной ткани. Часто развивается в исходе хр.

бронхита, БЭБ, хр.пневмонии, ХОБЛ, пневмоконикозов, плевритов, фиброзирующего альвеолита, туберкулеза и мн. др. По распространенности изменений различают локальный (очаговый) и диффузный пневмосклероз.

По степени выраженности разрастания соединительной ткани выделяют три стадии патологического процесса — пневмофиброз, пневмосклероз, пневмоцирроз.

Проявляется как признаками причинно значимого заболевания, так и признаками дыхательной недостаточности (одышкой, кашлем, синюшным оттенком кожи, «пальцами Гиппократа»).

В стадии цирроза легкого резко выражена деформация грудной клетки, отмечается атрофия грудных мышц. Больной ослаблен, быстро устает, теряет в массе.

Течение основного заболевания ведет к прогрессированию пневмосклероза, а пневмосклероз утяжеляет основную патологию.

Лечение хронических неспецифических заболеваний легких зависит от этиологических факторов, патогенетических механизмов, степени морфофункциональных изменений, остроты процесса. Однако можно выделить некоторые общие подходы к лечению различных самостоятельных форм ХНЗЛ.

Консервативная терапия

С целью купирования инфекционно-воспалительных процессов в бронхах и легких подбираются противомикробные препараты с учетом чувствительности микрофлоры. Назначаются бронхолитические, отхаркивающие и секретолитические средства.

С целью санации бронхиального дерева осуществляется бронхоальвеолярный лаваж. В этом периоде широко используются постуральный дренаж, вибромассаж, СВЧ и УФО на грудную клетку.

Во время приступов затруднения дыхания рекомендуются бронходилататоры, оксигенотерапия.

Вне обострения показано диспансерное наблюдение пульмонолога, лечение в санатории, ЛФК, спелеотерапия, аэрофитотерапия, прием растительных адаптогенов и иммуномодуляторов. С десенсибилизирующей и противовоспалительной целью могут назначаться глюкокортикостеродиды. Для адекватного контроля над течением БА подбирается базисная терапия.

Хирургическое лечение

Вопрос о хирургической тактике при хронических неспецифических заболеваниях легких ставится в случае развития стойких локальных морфологических изменений легких или бронхов. Чаще всего прибегают к резекции пораженного участка легкого либо пневмонэктомии. При двухстороннем диффузном пневмосклерозе может быть показана трансплантация легких.

Источник: https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/chronic-nonspecific

Хроническая Пневмония: Причины, Симптомы, Методы Лечения

Хроническое воспаление легких отличается от обычной пневмонии тем, что воспалительный процесс окончательно не устраняется вследствие плохо вылеченной инфекции. В некоторых случаях больной сам оказывается виноват в развитии хронической формы, поскольку он занимался самолечением и игнорировал посещение клиники или отказывался принимать антибактериальную терапию.

В других случаях следствием болезни становится ошибка врача, неправильно установившего диагноз (например, при мелких очагах или бронхопневмонии), соответственно больной не получает адекватного лечения. В статье пойдет речь об особенностях хронической пневмонии, отличиях от острой формы и нюансах диагностики и терапии.

Здоровые и больные альвеолы

Что нужно знать о болезни

Патология характеризуется постоянными тканевыми преобразованиями в паренхиме легких:

- склеротические изменения легочной ткани;

- нарушения анатомической структуры бронхов и бронхиол;

- постоянным воспалительным процессом с частыми затяжными рецидивами.

Более склонны к переходу из острой формы в хроническую взрослые, у детей подобный процесс встречается в четыре раза реже. Из всех форм хронических неспецифических заболеваний легких пневмонии составляют примерно десятую часть.

Обратите внимание. Благодаря развитию современной медицины, появлению новых методов диагностики и терапии в последние годы количество больных с диагнозом «хроническое воспаление легких» сильно сократилось. Решающую роль в этом сыграли антибактериальные препараты последних поколений.

Изначально сам медицинский термин «хроническая пневмония» возник в начале 19 века. Им обозначали различные хронические процессы в лёгких, которые не связаны с туберкулезом.

До сегодняшнего времени мировая медицина постоянно обсуждала и пересматривала понятие о хронической пневмонии, однако на сегодняшний момент до сих пор этот диагноз не отображается МБК-10, игнорируется зарубежными врачами и ведущими медицинскими центрами.

Тем не менее в России и странах бывшего СССР сформировалось ясное понимание о том, что такое хроническое воспаление легких. Специалисты считают его особой формой хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ), а сам термин в отечественной литературе и врачебных кругах используется довольно часто.

Причины заболевания

Хроническая пневмония отличается от острой тем, что в легких постоянно присутствуют инфекционные очаги

Хроническая пневмония, как уже было указано выше, образуется на фоне недолеченной легочной инфекции или при полном отсутствии адекватной терапии. Если больной страдает недостаточной вентиляцией легких, то это провоцирует образование постоянного инфекционного очага.

В группе риска находятся следующие категории людей:

- пациенты с неадекватной терапией воспаления легких или при несвоевременном лечении острой формы заболевания;

- пациенты, преждевременно выписанные из стационара;

- люди с крайне низкой степенью иммунной защиты и больные СПИДом;

- пожилые люди;

- лица, страдающие от гиповитаминоза;

- алкоголики;

- заядлые курильщики;

- больные ХОЗЛ;

- наличие инородного тела в легких;

- хронические инфекции из зева и носа;

- первичный туберкулез;

- гипотрофия легочной ткани;

- экссудативный диатез.

Изменения легочной ткани при хронической пневмонии (1 паренхима, 2 соединительная ткань)

При обследовании бактериальной микрофлоры, высеваемой из экссудата или эпителия бронхов, наблюдается разнообразие широкой патогенной микрофлоры:

- стафило-, пневмо- и стрептококки;

- гемофильная палочка Пфейффера;

- грибы рода Candida и другие патогенные патогены.

Чаще всего у больных с хроническими формами наблюдается смешанная кокковая микрофлора. Преимущественно высевается стрептококк в комплексе с различными иными патогенными штаммами. У шестой части пациентов решающая роль в развитии болезни принадлежит микоплазмам.

Решающую роль в формировании хронических форм воспаления легких играют невозвратные преобразования структуры легочной паренхимы. В ней развивается пневмосклероз и деформирующий бронхит.

Подобные процессы вызывают нарушение дыхания по рестриктивному типу.

Патологические изменения провоцируют усиленную секрецию мокроты, которая не выводится, поскольку ослаблена дренажная способность бронхиального эпителия и одновременно снижена вентиляция легких в результате пневмосклероза.

В таких ситуациях легочные ткани становятся открытыми к обильному размножению патогенной микрофлоры (благодаря влажной и тёплой среде) при низком уровне местного иммунитета.

Обратите внимание. Решающую роль в формировании хронических пневмоний играют частые респираторные инфекции как верхних, так и нижних дыхательных путей. Крайне важно, чтобы лечение проводил профессиональный доктор, потому что самолечение может обернуться очень тяжелыми последствиями.

Классификация

Нет единой системы ранжирования хронических форм пневмоний, поскольку зарубежная медицина не обособляет такое состояние больного в отдельный диагноз. Поэтому можно встретить много вариантов классификаций.

Сегодня чаще всего используется разделение по типу морфологических изменений:

- Карнифицирующая – патологический процесс ведет к замещению нормально функционирующих альвеол соединительной тканью.

- Интерстициальное хроническое воспаление легких. В этом случае в интерстициальной ткани развиваются склеротические процессы.

По локации можно диагностировать долевую, сегментарную или очаговую форму.

По интенсивности течения болезни заболевание может быть в трех стадиях:

- стадия ремиссии;

- стадия субкомпенсации;

- стадия обострения.

Клинические проявления

При хронической пневмонии после лечения на рентгеновском фото не видны положительные изменения легочной ткани

Говорить о том, перешла ли острая форма пневмонии в хроническую, можно тогда, когда на протяжении от нескольких месяцев до года при рентгенологическом исследовании не наблюдается положительной динамики, даже если больной принимает постоянную интенсивную противовоспалительную терапию. В другом случае хроническую пневмонию можно диагностировать тогда, когда случаются частые рецидивы в одном и том же участке легочной ткани.

Как правило, обострения случаются от трех или более раз в году. В период ремиссии характерно отсутствие клинической картины или она слабовыраженная. Пациент чувствует себя удовлетворительно, не исключается умеренный кашель, как правило, утром после пробуждения.

Если хроническая пневмония входит в фазу обострения, то симптоматика будет следующая:

- повышается температура до фебрильных или субфебрильных показателей;

- увеличивается потливость;

- человек быстро устает и ощущают сильную слабость;

- кашель усиливается и становится постоянным;

- появляется мокрота гнойного характера;

- в груди наблюдается болевой синдром, особенно при кашле;

- редко в мокроте может присутствовать кровь.

При сердечно-легочной недостаточности или тяжелых формах пневмонии наблюдается сильная интоксикация организма, одышка (даже в покое), продуктивный кашель с обильным количеством мокроты. В данном случае все признаки очень похожи на симптоматику при крупозном воспалении легких.

Если лечение было непродолжительным или терапия оказана не в полном объеме, фаза обострения переходит в слабо текущую воспалительную форму. Признаками такого состояния являются умеренная утомляемость, редкий непродуктивный кашель со скудной мокротой, которая трудно отходит, сохраняется одышка, особенно при физических нагрузках.

Как правило, в этом случае температура не превышает субфебрильных показателей. Для того, чтобы выйти в стабильную ремиссию, больного нужно дообследовать и тщательно провести полноценное адекватное лечение.

В противном случае можно спровоцировать следующие осложнения:

- эмфизему;

- бронхоэктаз;

- бронхит с астматическим компонентом;

- пневмосклероз.

Диагностика и лечение

Диагностика включает в себя ряд классических методов исследования при воспалении легких (аускультация, перкуссия, рентген, общие анализы крови и мочи), а также несколько специфических. К последним следует отнести бронхоскопию, бактериальный анализ мокроты, рентгенографию в двух проекциях, спирографию и трансторакальную биопсии легочной ткани.

Лечение хронической формы практически не отличается от терапии острого воспаления легких. Единственным отличием будет длительность и назначаемые дозировки препаратов. В таблице коротко указано предполагаемое лечение.

Таблица. Препараты и методы лечения хронической пневмонии:

| Препарат или метод |

Источник: https://uPulmanologa.ru/simptomatika/pnevmoniya/hronicheskaya-pnevmoniya-338

Хронические неспецифические заболевания легких у пожилых людей

Хронические неспецифические заболевания легких у пожилых людей

Впервые понятие хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ) было введено в медицинский оборот в 1962 году.

Понятие расшифровывалось, как заболевания бронхолегочной системы, которые объединены общими симптомами.

В эту группу входят: бронхит, эмфизема, легочная пневмония, астма, бронхоэкстазы, легочный фиброз.

Чаще всего клиническую картину этих болезней можно наблюдать в пожилом возрасте.

Причин ХНЗЛ у стариков очень много, рассмотрим их ниже. В большинстве случаев болезни неизлечимы и заканчиваются смертельным исходом.

Причины развития ХНЗЛ

Все болезни, объединенные в одну группу, имеют разные причины и развитие, но нарушения и клинические проявления одинаковы.

Все болезни, входящие в эту группу, не имеют аллергической направленности, это воспаление тканей бронхов, что нарушает газообмен и воздушную вентиляцию в легочных тканях.

В результате воспаления возникает отек слизистой, они забиваются слизью, которая закрывает просветы легочного дерева.

Сильный кашель, один из признаков ХНЗЛ

На практике справиться с этими заболеваниями можно с помощью медикаментов.

Причинами возникновения таких легочных недугов являются:

- Курение пациента. Кроме этого, пассивные курильщики также подвержены заболеваниям легких. Если пациент является курильщиком со стажем более 10 лет, то угроза заболеваний легких в преклонном возрасте возрастает.

- Загрязнение окружающей среды. Негативное влияние вредных газов и пыли, которые больше всего концентрируются в воздухе мегаполисов, малых городов.

- Профессиональные факторы труда. Люди, которые трудились на вредных производствах более всего находятся в зоне риска наступления ХНЗЛ.

- Алкоголизм.

- Частые инфекционные заболевания (ОРВИ, аллергия, пневмония), в том числе аденовирусная инфекция, являются предпосылками хронического течения заболеваний.

- Загрязнение воздуха сероводородом.

- Генетика.

- Согласно исследованиям, люди с первой группой крови подвергаются легочным болезням.

- Дефицит аскорбиновой кислоты в организме.

Пожилые люди, имеющие хронические заболевания легких, проживающие в больших индустриальных городах, даже при должном лечении длительное время не могут спастись от недуга.

Большое содержание в воздухе примесей: пыли, взвешенных твердых частиц, оксидов азота, диоксида серы, неблагоприятный фон и климат на работе – это главные факторы появления ХНЗЛ.

Симптомы

Пик заболеваемости приходится на возрастную категорию от 40 до 60 лет, большую часть составляет мужской пол.

Признаки ХНЗЛ, несмотря на разные причины все же схожи, но в зависимости от индивидуальных характеристик больного имеют некоторые различия при описании каждой болезни в отдельности.

Рассмотрим общие черты:

- недомогание;

- снижение, а затем и потеря аппетита;

- кашель с выделением мокроты и без нее;

- иногда мокрота выходит с гноем;

- при прослушивании легких слышны хрипы или затрудненное дыхание.

Важно! Самыми тяжелыми последствиями являются поражения обеих долей легкого или нижних его частей. Признаками этих проявлений могут быть выделение зеленой или желтой мокроты со специфическим запахом, иногда появляется выделение крови в небольших количествах. Далее, симптомы отягощаются до наступления кровотечения из легких, гнойного менингита, сердечной недостаточности и сепсиса.

Медикаментозное лечение

Медикаментозная терапия включает в себя использование антибиотиков.

Причем их вводят не только внутренне, но и с помощью инъекций или перорально.

Антибиотики для лечения ХНЗЛ

После определения инфекции, больному подбираются антибиотики, которые являются активными к той или иной микрофлоре.

Подбор медикаментов осуществляется индивидуально для каждого пациента, с учетом возраста, состояния здоровья, запущенности заболевания.

Наряду с антибиотиками, используют отхаркивающие средства, способствующие быстрому выведению мокроты.

Физиолечение

При ХНЗЛ назначается физиолечение. Оно может быть проведено при нахождении в стационаре, санатории или амбулаторно.

В качестве приемов используются:

Как способ лечения при хронических заболеваниях легких у престарелых людей может быть использован дренаж грудной клетки.

Бальнео процедуры для лечения хронических неспецифических заболеваний легких

Такие манипуляции необходимы для усиления отделения мокроты.

В редких случаях, при сильных необратимых изменениях частей или долей легких применяется хирургическое вмешательство.

Такой метод считается радикальным в случае, когда другие способы не помогают справиться с проблемой.

Заключение

Хронические неспецифические заболевания легких — серьезная проблема, особенно в пожилом возрасте.

Неправильный образ жизни, вредные привычки, неблагоприятный экологический фон может спровоцировать осложнения простого бронхита и пневмонии, но хуже всего, если эти болезни начинают обостряться и продолжаются длительное время.

При первых признаках легочных заболеваний необходимо обратиться в клинику за помощью, чтобы не усугубить свое положение.

Со стороны родных и близких должна оказываться всяческая поддержка, чтобы старенькие родители не остались с проблемой в одиночестве.

Источник: https://noalone.ru/infocentr/zdorove/khronicheskie-nespecificheskie-zabolevaniya-legkih/