Блокады на ЭКГ: классификация, лечение и профилактика

Дополнительное образование: Сертификационный цикл по программе «Клиническая кардиология»

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

Контакты: nikitin@cardioplanet.ru

Нарушения продвижения электрических импульсов по проводящим путям сердечной мышцы называют блокадами. Характерные признаки нарушения проводимости миокарда – перебои в деятельности сердца, приступы аритмии, загрудинные боли. В тяжелых случаях биение сердца замедляется до 20 ударов в минуту. Проявления блокад находят отражение на ЭКГ.

Варианты патологии

Блокада – это препятствие, мешающее нервному импульсу двигаться по проводящим путям сердца. Электрические сигналы могут замедляться или вовсе отсутствовать. Блокады локализуются на разных участках системы проводимости и разделяются на несколько типов:

- синоатриальные (расположены в синусовом узле);

- внутрипредсердные (находятся между синусовым и атриовентрикулярным узлами);

- пучка Гиса (размещаются на ножках пучка и ветвях левой ножки, на нескольких пучках);

- комбинированные (сочетание нескольких типов нарушений).

Неполная блокада затрудняет продвижение электрического сигнала. Полная непроходимость не дает возбуждению предсердий передаваться желудочкам, чем разобщает деятельность этих отделов сердечной мышцы.

Синоатриальная блокада

Синоатриальные блокады возникают:

- в синусовом узле (нет импульса или он не имеет достаточной силы);

- в переходной зоне (сигнал от синусового узла не проходит к предсердию);

- в предсердии (отдел сердца не воспринимает импульс).

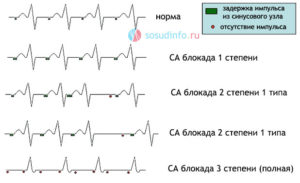

Выделяют три степени патологии, каждая имеет характерные особенности, заметные на ЭКГ. Вторая степень синоатриальной блокады подразделяется на два типа – Мобиц 1 (периодичность Самойлова-Венкебаха) и Мобиц 2.

В норме синусовый узел вырабатывает импульс, направляющийся через переходную зону к предсердию. Оно возбуждается, на кардиограмме регистрируется нормальный Р-зубец. При I степени синоатриальной блокады из-за проблем в переходной зоне сигнал замедляется – на ЭКГ эта патология не видна. Для ее выявления нужно провести запись потенциала в синусовом узле или электрическую стимуляцию предсердия.

При блокаде II степени электрический сигнал иногда вовсе не проходит. Количество импульсов перед выпаданием сокращения сердца может быть разным, как и число самих выпаданий. III степень нарушения характеризуется полным отсутствием импульса. Но сердце трудится без устали – роль синусового узла в таких случаях выполняют другие его отделы. На ЭКГ регистрируются эктопические ритмы.

Синоатриальные нарушения проходимости, заметные на кардиограмме:

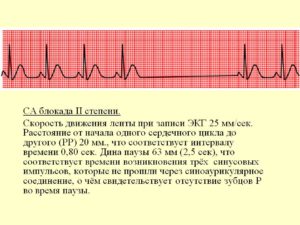

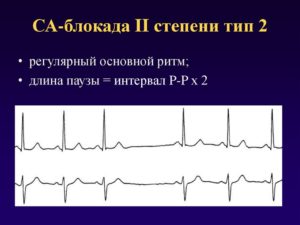

| 2 тип синоатриальной блокады II степени | Отсутствие QRS-комплекса, Т-зубца и Р-зубца, они выпадают. Расстояние RR до и после выпадания импульса одинаковое. Расстояние интервала выпадания составляет два RR. Зубцы одинаковые, комплексы QRS одинаковые |

| 1 тип синоатриальной блокады II степени | До выпадания сокращения сердца прогрессивно снижается интервал RR. После выпадания импульса он восстанавливается и постепенно снова уменьшается (периодика Самойлова-Венкебаха). Выпадающий интервал не равен удвоенному RR предшествующего сокращения сердца. RR-интервал после выпадания больше, чем интервал, ему предшествующий |

| 1 тип синоатриальной блокады II степени с выпаданием нескольких сокращений сердца | Интервал RR выпадания увеличивается пропорционально числу выпавших сокращений |

| 1 тип синоатриальной блокады II степени с выскальзывающим желудочковым сокращением | Выпадает несколько сердечных сокращений, но функцию водителя ритма выполняет другой участок миокарда. QRS-комплекс изменен. Р-зубца нет |

| Синоатриальная блокада III степени | Нет ни одного импульса. Изолиния. Ситуация жизнеугрожающая, иногда заканчивается летально |

| Синоатриальная блокада III степени с эктопическим сигналом из предсердия | Отрицательный зубец Р |

| Синоатриальная блокада III степени с эктопическим сигналом из АВ-соединения | Отсутствие Р-зубца |

| Синоатриальная блокада III степени с эктопическим сигналом из желудочка | Р-зубца нет, измененный QRS-комплекс расширен |

ЭКГ при полной синоатриальной блокаде с зарегистрированным замещающим ритмом.

Внутрипредсердная блокада

В норме электрический сигнал от водителя ритма к АВ-узлу идет достаточно быстро. Препятствие его замедляет. На электрокардиограмме это проявляется изменением Р-зубца (уширение). Других аномалий может не быть. Внутрипредсердная блокада имеет те же степени тяжести, что и синоатриальная. Главный ее критерий – Р-зубец, превышающий 0,1 с.

На ЭКГ записана полная внутрипредсердная блокада. Заметно сокращение предсердий и желудочков, осуществляющееся в их собственных ритмах.

Визуализация внутрипредсердных нарушений проводимости на кардиограмме:

| Внутрипредсердная блокада I степени | Атриовентрикулярный узел страдает незначительно, замедляя проведение импульсов. PQ-сегмент удлинен, интервал PQ превышает 0,2 с |

| 2 тип внутрипредсердной блокады II степени | АВ-узел не может провести все электрические сигналы. Отсутствие QRS-комплекса. Все сегменты PQ одинаковые (нормальные или расширенные). В месте выпадания импульса RR вдвое больше, чем при предшествующем сокращении |

| 1 тип внутрипредсердной блокады II степени | АВ-узел «устает» постепенно. Сокращений, в ходе которых атриовентрикулярный узел работает не в полную силу, бывает несколько. Перед тем, как выпадет QRS-комплекс, постепенно удлиняется интервал PQ. РР-интервал везде одинаков |

| Внутрипредсердная блокада III степени | АВ-узел перестает проводить электрические сигналы. Желудочки и предсердия работают в разных ритмах. Для желудочков его задает АВ-узел. Закономерности между QRS и Р не существует. Р-зубец может упираться в QRS-комплекс, сливаться с Т-зубцом. Сердечный ритм правильный |

Препятствия проводимости в пучке Гиса

В выявлении блокад ножек пучка Гиса немаловажную роль играют отведения, принимающие импульсы через электроды. Отведения условно можно разделить на левые и правые – они ответственны за соответствующие отделы сердца и отражают особенности продвижения синусового сигнала по определенным отделам сердечной мышцы.

Отведения aVF, III, V1 и V2 относят к правым, aVL, I, V5 и V6 – к левым. На левую стенку простреливают I и aVL, V5 и V6 – из грудных отведений; на правую — III и aVF, V1 и V2 – из грудных отведений. При возникновении сомнений в отношении аномалий в отведении aVF обязательно сверяются с показателями отведений III, V1 и V2 – изменение обычно повторяется хотя бы в одном из них.

Левые и правые отведения регистрируют патологию зеркально. Векторы с направленностью к электроду на кардиограмме «рисуют» положительный зубец, с обратной направленностью – отрицательный. Для обозначения незначительных зубцов применяют строчные буквы. Нарушения проходимости электрических импульсов по пучку Гиса разделяют на неполные и полные.

Блокада правой ножки

Препятствие в правой ножке пучка Гиса (ПНПГ) блокирует продвижение импульса по ней. В этом случае показательны отведения V1 и V6.

Без препятствий сигнал движется по предсердиям через АВ-узел и возбуждает перегородку между желудочками. Поскольку по правой ножке сигнал не идет, возбуждаются только левые ее отделы.

Возбуждение должно передаваться в правую часть «окольными путями». Это занимает больше времени.

Процесс передачи электрического сигнала при блокаде ПНПГ:

| Графическое изображение | |

| Процессы, отображающиеся на ЭКГ | Направленность вектора возбуждения – от V6 к V1 |

| R-зубец положительный | Депрессия Q-зубца |

| Пройдя по перегородке между желудочками, возбуждение по левой ножке доходит до левого желудочка. Направленность вектора возбуждения – от V1 к V6 | |

| Отрицательный S-зубец | Положительный R-зубец |

| Первый вектор еще существует, поскольку процесс передачи сигнала межжелудочковой перегородке «окольными путями» достаточно длительный. После возбуждения левого желудочка он движется к правому отделу перегородки и далее – на стенку правого желудочка | |

| R-зубец положительный | S-зубец отрицательный |

| Сердце переходит в стадию реполяризации |

Существуют разные варианты нарушения проводимости ПНПГ в отведениях V1 и V2:

- наличие расщепления;

- S-зубец высокой амплитуды;

- два высоких R-зубца и S низкой амплитуды;

- два высоких R-зубца и зубец S высокой амплитуды;

- отсутствие зубца S;

- отсутствие зубца S (М-образный вариант).

Сочетания зубцов при блокаде ПНПГ в отведениях V1 и V2 так или иначе напоминают букву «М».

Критерии блокад ПНПГ:

| Комплекс QRS | Варьируется от 0,1 до 0,12 с | Свыше 0,12 с |

| Сегмент ST | В большинстве случаев без изменений | Депрессия в правых отведениях и подъем в левых |

| Зубец Т | В большинстве случаев положительный | В правых отведениях – отрицательный |

Блокада левой ножки

Препятствие в левой ножке пучка Гиса (ЛНПГ) не пропускает импульс по самой ножке и по ее ветвям. Процесс записи изменений на кардиограмме аналогичен картине при блокаде ПНПГ с точностью до наоборот. Расщепление фиксируется в отведениях V5 и V6. У различных блокад ЛНПГ есть свои особенности в разных отведениях:

- небольшое расщепление, не достигающее изолинии;

- два выраженных R-зубца, отсутствие S-зубца;

- незначительное расщепление;

- уширенный выраженный R-зубец;

- невысокий R-зубец, S высокой амплитуды;

- отсутствие R-зубца.

Критерии блокады ЛНПГ:

| Комплекс QRS | Варьируется от 0,1 до 0,12 с | Свыше 0,12 с |

| Сегмент ST | Может подниматься и опускаться | Депрессия в левых отведениях и подъем в правых |

| Зубец Т | Отрицательный или положительный | В левых отведениях – отрицательный |

| ЭОС (электрическая ось сердца) | Обычно в норме | Горизонтальная (иногда резко отклоняется влево) |

Блокады ветвей левой ножки

Проводимость электрических импульсов может нарушаться на путях проведения к ветвям ЛНПГ (передней и задней). В толще миокарда между ними располагается большое количество анастомозов (естественных соединений сосудов). При возникновении препятствия на передней ветви ЛНПГ электрический импульс проходит по задней ветви, по анастомозу – на переднюю и далее по стандартным проводящим путям.

https://www.youtube.com/watch?v=-t2rZNPK_hc

Критерии блокад ветвей ЛНПГ:

| Комплекс QRS | Уширен на 0,01-0,02 с | Без изменений |

| ЭОС | Отклонение направо | Отклоненение налево |

| Соотношение зубцов S и R | S больше R в отведениях aVL, I | S больше R в отведениях aVF, II, III |

Блокады пучка Гиса нередко комбинируются. Самое частое сочетание – блокада ПНПГ и передней ветви ЛНПГ.

На кардиограмме при полной блокаде ПНПГ наблюдается расширенный QRS-комплекс с М-образной конфигурацией в отведении V1.

Блокады сердца нередко осложняют протекание основного заболевания – сердечного или не кардиальной природы. Такая ситуация требует адекватного своевременного лечения сочетанных патологий.

Кроме того, необходимо тщательно контролировать дозировку прописанных врачом медикаментозных препаратов и вести здоровый образ жизни.

Источник: https://CardioPlanet.ru/zabolevaniya/blokada/blokady-na-ekg

Блокады сердца на ЭКГ

Блокады сердца — это снижение проводимости импульса между его отделами. В результате такого явления нарушается процесс автоматического сокращения желудочков и предсердий. Признаки при блокировании импульса могут отличаться.

На начальной степени патология протекает бессимптомно. Наиболее достоверный способ диагностировать ее и оценить состояние пациента — это электрокардиография.

Блокады сердца на ЭКГ визуализируются точно, что позволяет отличить их разновидности и назначить лечение.

Что такое блокада?

В основе работы сердца лежит его способность к проведению электрических импульсов. Они вызывают сокращение мышечной оболочки, в результате чего происходит движение крови.

Из левого желудочка она выходит в большой круг кровообращения через аорту, затем впадает в правое предсердие, из которого движется в правый желудочек. Отсюда начинается малый круг кровообращения, в результате чего жидкость попадает в левое предсердие.

Благодаря работе клапанного аппарата, она попадает в левый желудочек, и процесс повторяется.

Автоматизм сердца возможен, благодаря особому механизму сокращения его структур. Сначала сокращаются предсердия, затем желудочки (эти две фазы представляют собой систолу), а одновременное расслабление всех мышц носит название диастола. Электрические импульсы, которые обуславливают сокращение мышечной ткани, образуются в следующих структурах:

- синусно-предсердный узел;

- атриовентрикулярный узел;

- пучок Гиса, от которого отходят мелкие разветвления — волокна Пуркинье.

Наиболее информативный способ диагностики проводимости сердца — электрокардиография. Устройство имеет сложное строение, благодаря чему может улавливать электрические импульсы, возникающие в сердце, усиливать их и выводить в виде записи на бумаге. Периоды возникновения импульсов выглядят как зубцы. Расшифровкой блокады занимается врач-кардиолог.

Причины нарушения проводимости

Здоровое сердце работает без остановок, а электрические импульсы в нем вырабатываются постоянно. Незначительные нарушения проводимости, которые не проявляются клинически, могут быть вариантом нормы у лиц, которые испытывают серьезные физические нагрузки, а также при врожденных аномалиях клапанного аппарата. Более серьезные патологии связаны с органическими повреждениями ткани миокарда.

К заболеваниям, которые могут провоцировать блокады, относятся:

- миокардиты — воспаления мышечной оболочки сердца, вызванные бактериальной или вирусной инфекцией, а также аутоиммунными процессами;

- кардиомиопатии — патологии, связанные с утолщением или истончением стенок сердца (могут возникать при ишемии, хронической гипертонии, эндокринных или обменных нарушениях);

- кардиосклероз — замещение нормальной ткани миокарда рубцом, что происходит после инсульта или инфаркта;

- инфаркт миокарда;

- пороки сердца (врожденные или приобретенные);

- острая интоксикация.

На рисунке представлена блок-схема электрокардиографа в упрощенном варианте

СПРАВКА! Исследование методом ЭКГ позволяет оценить степень проводимости сердца, но не указывает на причину нарушений. При подозрении на хронические заболевания сердечно-сосудистой системы назначается дополнительный комплекс анализов.

Разновидности блокад

Блокады на ЭКГ представляют собой нарушение нормального ритма сокращений миокарда, удлинение промежутков между зубцами и другие признаки. Для диагностики проводимости к пациенту подключают электроды, которые трансформируют электрические сигналы в импульс для работы самописца.

С его помощью на постоянно движущейся бумаге получается изображение сердечного ритма. Для расшифровки кардиограммы в ней выделяют зубцы и интервалы между ними. Зубцы представляют собой моменты сокращения сердца — самописец приходит в движение и рисует резкую или плавную волну.

Промежутки покоя (прямые) на ЭКГ — это отдых миокарда.

Всего выделяют несколько объектов, важных для диагностики блокад:

Можете также прочитать:Неполная блокада правой ножки пучка Гиса на ЭКГ

- зубец Р — возникает в момент сокращения предсердий;

- интервал P-Q — отражает промежуток времени между сокращением предсердий и желудочков (в этот период импульс проходит по узлам к пучку Гиса и распределяется по волокнам Пуркинье);

- комплекс QRS — это время, в течение которого происходит сокращение предсердий (точка R — это проведение импульса по мышечной оболочке желудочков, самая высокая в кардиограмме);

- интервал S-T — период, который необходим для полного распространения электрического импульса по желудочкам;

- зубец Т — это реполяризация желудочков (их восстановление после сокращения);

- период Т-Р — диастола, то есть полное расслабление миокарда.

В зависимости от того, на каком этапе проявляются нарушения на ЭКГ, выделяют несколько типов блокад. Самая распространенная из них — атриовентрикулярная. Также различают синоатриальную, внутрипредсердную и блокаду ножек пуска Гисса.

Синоатриальная (синоаурикулярная) блокада

Синоатриальная блокада происходит при поражении узла, который находится на уровне ушка правого предсердия. В результате таких изменений в нормальном ритме сердца выпадают полные циклы сокращения миокарда.

Интервалы между последовательными сокращениями могут превышать нормальные показатели в 2 раза. Такое явление происходит постоянно или периодически, в связи с чем диагностика методом ЭКГ может быть затруднена.

Синоаурикулярная блокада чаще встречается у женщин старше 50-ти лет. К патологиям, которые могут становиться ее причиной, относятся:

- повышение тонуса вагуса (блуждающего нерва);

- удары в область солнечного сплетения или сильное давление на глазные яблоки;

- прием некоторых групп медикаментов, в том числе сердечных гликозидов и хинидина.

СА блокада на ЭКГ просматривается как длительные паузы между сокращениями миокарда, то есть увеличение периода диастолы. Различают блокады 1 и 2 степени, а также полное нарушение проводимости.

На первом этапе болезнь протекает бессимптомно. При 2 степени тяжести пациента беспокоят перебои в работе сердечного мускула и нарушения работы вестибулярного аппарата.

При полной блокаде есть риск внезапных обмороков и даже летального исхода.

На ЭКГ можно увидеть не только нарушение проводимости сердца, но и определить тип блокады

Атриовентрикулярные блокады

Атриовентрикулярная (АВ) блокада — это нарушение проведение электрического импульса между предсердиями и желудочками. Ее также называют предсердножелудочковой. Она может быть частичной или полной, постоянной или возникать спонтанно.

Наиболее достоверный способ ее диагностики — это суточный мониторинг по Холтеру. При такой процедуре датчики закрепляются на груди больного на сутки. В этот период противопоказаны физические нагрузки, но умеренная активность разрешается.

Таким образом, можно отследить работу сердца в зависимости от времени суток и интенсивности нагрузок.

1 степень

Атриовентрикулярная блокада 1 степени представлена замедлением распространения импульса с предсердий до желудочков. Если в норме это время составляет от 0,15 до 0,18 секунд, то при блокаде первой степени оно увеличивается до 0,2 секунд. На ЭКГ визуализируется увеличение интервала PQ.

АВ блокада 1 степени может быть хронической или сопровождать острое течение некоторых болезней. Так, она проявляется в период обострения ревматизма и проходит после стабилизации состояния пациента. Однако при ряде заболеваний она диагностируется постоянно. К ним относятся:

- кардиосклероз, который возникает после острого миокардита;

- атеросклероз венечных артерий, которые питают миокард (особенно правой артерии);

- сифилис, который протекает с поражением миокарда;

- септические явления.

На начальной стадии патология протекает бессимптомно. Ее чаще обнаруживают на плановом ЭКГ или во время диагностики основного заболевания.

2 степень

Атриовентрикулярная блокада 2-й степени возникает при ухудшении проводимости между предсердиями и желудочками, по сравнению с 1-й стадией. На ЭКГ можно отметить выпадение отдельных сокращений желудочков. Такое явление проявляется на каждое 3-е, 4-е или 5-е сокращение и называется периодами Самойлова-Венкербаха.

Еще один признак АВ блокады второй степени можно обнаружить на первичном осмотре, без ЭКГ. Во время аускультации (прослушивании) сердца необходимо одновременно держать руку на пульсе. Так можно выявить выпадение отдельных сокращений.

3 степень

АВ блокада 3 степени называется полной. В таком случае проведение электрических импульсов между предсердиями и желудочками становится невозможным. Это состояние угрожает жизни пациента, поскольку изменения могут быть необратимыми. Полная АВ блокада обнаруживается нечасто — ее можно выявить менее, чем в 1% случав всех проведенных ЭКГ.

Симптомы атриовентрикулярной блокады

Клинические признаки АВ блокады отличаются в зависимости от ее степени. На начальных этапах, при незначительном нарушении проводимости, патология не проявляется, а обнаружить ее можно только на плановом ЭКГ. В дальнейшем возникает характерный комплекс симптомов:

- общая усталость, раздражительность, частые смены настроения, появление панических атак;

- головокружение, обмороки;

- покраснение кожи лица, а затем ее побледнение;

- ослабевание пульса — он с трудом прослушивается на крупных артериях;

- дыхание становится более глубоким, его частота снижается;

- мышечные судороги, которые начинаются в области лица, затем переходят на туловище и конечности;

- расширение зрачков;

- непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

Такие симптомы характерны для тяжелой степени нарушения проводимости. Приступы могут периодически возникать у пациентов, при этом не обязательно будет проявляться полный комплекс клинических признаков. При легком течении патологии больной жалуется на головокружение, ощущение шума в ушах и потерю чувствительности конечностей. При средней тяжести возможны также обмороки.

ЭКГ здорового человека представляет собой равномерную смену зубцов и интервалов между ними

Признаки на ЭКГ

Наиболее достоверный метод диагностики атриовентрикулярных блокад — электрокардиография. Расшифровкой результатов занимается врач-кардиолог. Типичными симптомами, которые указывают на развитие АВ блокады, становятся:

- сохранение ритма сокращения предсердий — зубец Р появляется с равными интервалами;

- интервалы между желудочковыми комплексами становятся более редкими, но при этом могут сохранять собственный ритм;

- предсердный зубец (Р) теряет связь с желудочковым и может появляться на любом участке кардиограммы.

ВАЖНО! Исследование электрокардиографическим методом информативно, но имеет погрешности. Так, у некоторых пациентов блокады могут возникать не постоянно, а в определенные периоды. Для получения более достоверных результатов ЭКГ проводят повторно или назначают мониторинг по Холтеру.

Внутрижелудочковая блокада

Внутрижелудочковая блокада — это нарушение проведения импульса по ножкам, пучкам и мелким ответвлениям внутрижелудочковой проводящей системы сердца. В зависимости от структуры, которая была повреждена, можно выделить несколько ее разновидностей:

- блокада ножек пучка Гиса — прерывание проведения импульса в этой области;

- блокада периферических ответвлений — тяжелая патология, часто связана с различными нарушениями кровоснабжения миокарда;

- внутрижелудочковая блокада в сочетании с уменьшением периода между сокращениями желудочков и предсердий — сопровождается тахикардией, чаще проявляется у мужчин.

Блокада ножек пучка Гиса может быть полной или неполной, постоянной или кратковременной, проявляться только с одной стороны или быть двусторонней. Выделяют несколько типов нарушений:

- полная и неполная блокада ПНПГ (правой ножки пучка Гиса);

- полная и неполная блокада ЛНПГ (левой ножки пучка Гиса);

- двусторонняя полная или неполная блокада.

На практике чаще встречается блокада левой ножки. При таком нарушении активируются компенсаторные механизмы: импульс проходит по неповрежденной ножке и распространяется между желудочками. На ЭКГ можно отметить изменение направления зубца Т, а также расширение периода сокращения желудочков.

Методы лечения

Схема лечения подбирается индивидуально и зависит от основного заболевания, которое стало причиной блокады. В некоторых случаях лечение не назначается, если нет опасности гипоксии и развития сердечной недостаточности. Если терапия необходима, она может включать следующие этапы:

- если причиной нарушения проводимости становится повышение тонуса блуждающего нерва (определяется при помощи теста с Атропином), необходимы холиноблокаторы и седативные средства (капли Зеленина, Беллатаминал);

- во время приступа атриовентрикулярной блокады используют препараты Атропин, Эфедрин, в некоторых случаях необходим непрямой массаж сердца;

- полная блокада становится показанием для установки кардиостимулятора;

- для улучшения питания и кровоснабжения миокарда — сердечные гликозиды.

Электрокардиография — один из основных методов диагностики работы сердца. Она позволяет определить различные нарушения проводимости на начальных этапах, а также проводить мониторинг эффективности лечения. На основании ЭКГ поставить диагноз невозможно — она представляет собой исключительно способ оценки проведения импульса, проводимости и автоматизма сердечной мышцы.

Источник: https://icvtormet.ru/diagnostika/blokady-serdca-ekg

Блокады сердца на электрокардиограмме

Сердце обладает удивительной способностью проводить нервные импульсы от синоатриального узла Кисса-Флека до проводящих волокон Пуркинье. Этот отлаженный механизм называется проводящей системой сердца (ПСС). Таким образом, координируются сокращения предсердий и желудочков, и обеспечивается нормальная сердечная деятельность.

Однако в проводящих путях не всегда все происходит гладко и могут возникнуть нарушения, вызывающие замедление импульса возбуждения или его полное отсутствие. В таких случаях говорят о сердечных блокадах.

Но как показало обследование здоровых людей, блокады сердца не всегда являются анатомической патологией, а имеют функциональный характер. В основном изменения ритма связаны с расположением проблемного участка в ПСС. Проявление симптоматики чаще бывает только в тяжелых случаях. А выявляют, как правило, блокады сердца на ЭКГ.

Классификация нарушений проводимости

Ориентируясь на расположение повреждения, блокады подразделяют на такие виды:

- синоатриальная;

- внутрипредсердная;

- внутрижелудочковая;

- поперечная.

Наиболее часто встречаются внутрижелудочковые блокады, связанные с нарушениями проводимости в левой ножке пучка Гиса (ЛНПГ)

Синоатриальная

Синоатриальная, или синоаурикулярная блокада — это поражение синусового узла в области ушка правого предсердия. Происходит нарушение ритмичности сокращений, при котором выпадает полное сокращение всей сердечной мышцы. Такая пауза может увеличивать временной интервал между сокращениями в два раза. Периодичность может быть случайной или последовательной.

https://www.youtube.com/watch?v=q9sn3wKBYUg

Данное нарушение имеет обозначение — CA. Она немного чаще затрагивает женский пол, чем мужской в возрасте после 50 лет. Ее принято подразделять на такие виды:

- частичная;

- Ⅰ-III степени;

- I-II типа;

- критичную.

Совокупность проявлений патологии зависит от разновидности СА блокады:

- Нарушения I степени проходят бессимптомно, без объективных изменений в работе сердца.

- Если патология имеет II степень проявления, то могут наблюдаться нарушения со стороны вестибулярного аппарата и перебои в работе сердца (несвоевременная деполяризация и сокращение сердца или отдельных его камер или выраженное сокращение ЧСС).

- Полная блокада может протекать по 2 сценариям. В первом случае, если участком сердечной мышцы, в котором генерируются импульсы, определяющие частоту сердечных сокращений, становится атриовентрикулярное соединение, то пациенты могут вообще не ощущать сбоев ритма. А когда АВ соединение себя не проявляет, то при короткой СА блокаде III степени может случиться потеря сознания, а при длительной даже может наступить внезапный летальный исход.

Прогноз патологического состояния зависит от вероятных причин появления, продолжительности приступа, типа блокады и общего состояния сердечной деятельности больного. В целом синоаурикулярные поражения считаются менее опасными, чем те, что возникают при нарушениях АВ проводимости.

Внутрипредсердная

Внутрипредсердная блокада проявляется нарушениями распространения возбуждения по предсердиям. Наблюдается данная патология при больших анатомических изменениях мышечных слоев предсердий и часто за ней следует фибрилляция предсердий.

Подобная патология может быть полная или неполная и часто отмечается при стенозе митрального клапана. Считается сопутствующим признаком увеличения правого предсердия. Специфических симптомов, как правило, не имеет. В большинстве случаев случайно выявляется на плановом ЭКГ.

Внутрижелудочковая

Внутрижелудочковая блокада затрагивает ножки, ветви и разветвления внутрижелудочковой ПСС. Выделяют 3 основные формы такой патологии:

- Блокада ножек пучка Гиса — прерывание волны возбуждения в одной из ножек пучка. Такая патология может быть полной, неполной, односторонней, двусторонней, постоянной или проходящей.

- Блокада периферических разветвлений чаще встречается при тяжелых поражениях сердечной мышцы. Совокупность проявлений патологии может носить разнообразный характер. Отличительная особенность такой патологии — всевозможные нарушения кровообращения.

- Внутрижелудочковая блокада в сочетании с укороченным предсердно-желудочковым интервалом (синдром WPW). Такая патология часто встречается у практически здоровых людей и, как правило, с этим чаще сталкиваются представители сильного пола. У них часто неожиданно начинаются и также неожиданно заканчиваются приступы учащенного сердцебиения, при этом чаще всего сохраняется правильный регулярный ритм.

Поперечная

Поперечная (атриовентрикулярная) блокада подразумевает нарушение проведения импульсов по проводящим путям между предсердиями и желудочками. Такая блокада может происходить случайно или с определенной периодичностью, а также может быть различной продолжительности.

О чем говорит усиление легочного рисунка на рентгене

В соответствии с характерными элементами электрокардиограмм и совокупности симптоматики патологический процесс принято разделять на 3 варианта поперечной (АV) блокады:

- 1 степень — атриовентрикулярная проводимость через АВ-узел замедлена, однако все импульсы из предсердий способны достигать желудочков;

- 2 степень — неполная, при которой предсердные импульсы избирательно достигают желудочков (существует три типа по Мобитцу);

- 3 степень — полная, при которой прохождение импульсов полностью прекращается.

Совокупность симптомов проявляется только при полной блокаде. В других случаях главный орган сердечно-сосудистой системы удивительным образом приспосабливается настолько, что больной практически не ощущает никаких отклонений.

Признаки полной АВ-блокады развиваются последовательно:

- больного внезапно одолевает паническая атака;

- возникает «иллюзия движения» в голове;

- пациент может терять сознание;

- кожные покровы лица сперва краснеют, а затем бледнеют;

- ритмичные движения стенок артерий не прощупываются;

- дыхание становится редким, но глубоким;

- лицевые судороги, переходящие на опорно-двигательный аппарат;

- зрачки увеличиваются в диаметре;

- самопроизвольный акт дефекации и отхождения мочи.

Атриовентрикулярную блокаду диагностируют с помощью ЭКГ. Но кратковременная регистрация ЭКГ в состоянии покоя не всегда улавливает единичные, редко возникающие блокады. При наличии жалоб или каких-либо объективных данных со стороны сердца врач назначает суточное мониторирование по Холтеру.

Датчики монитора закрепляются на грудной клетке. Обследуемый пациент ведет обычный, привычный для него образ жизни.

Аппарат при этом в течение суток беспрерывно производит регистрацию ЭКГ, которая потом анализируется.

Это позволяет определить частоту возникновения блокад, их зависимость от времени суток и физической активности пациента. Расшифровка зафиксированного на кардиограмме помогает сделать правильное заключение.

Если обследование показало переход 1-й степени AV-блокады во 2-ю степень по 2-ому типу (Моритц 2) в частичную (или полную) блокаду 3-й степени, то это значит, что пациент нуждается в обязательном лечении.

Основной метод восстановления нормальной работы сердца – имплантация пациенту постоянного или временного элетрокардиостимулятора (ЭКС).

Временная электростимуляция необходима, например, при острой блокаде сердца, возникшей при инфаркте миокарда.

Только при выявлении сердечной патологии проводится индивидуально подобранная терапия, которая может повлиять и на частоту возникновения блокад. В любом случае, если были диагностированы какие-либо блокады, то это звоночек от основного заболевания. Такие пациенты должны не реже, чем раз в 6 месяцев, делать кардиограмму и состоять на учете у кардиолога.

Источник: https://apkhleb.ru/funkcionalnaya/blokady-serdca-elektrokardiogramme

Описание, виды, симптомы, диагностика и лечение блокад сердца

Существует множество различных состояний, способных нарушить проведение электрического импульса по миокарду. Мы не всегда можем точно установить причину такого явления. Зачастую нам остается только предполагать, почему возникла блокада, и пытаться затормозить прогрессирование процесса.

В клинической кардиологии принято выделять две группы нарушений проводимости и возбудимости сердца:

- Кардиальные, то есть вызванные патологическими процессами, происходящими в сердечной мышце. Это может быть ишемическая болезнь сердца (ИБС) или перенесенный инфаркт миокарда, воспалительные заболевания, кардиомиопатии. Нередко источником проблемы становятся врожденные и приобретенные пороки сердечных клапанов. Сбой в работе проводящей системы может быть вызван травматизацией тканей во время операции.

- Некардиальные – причина таких нарушений кроется вне миокарда. Чаще всего нам приходится иметь дело с эндокринными заболеваниями – сахарным диабетом и патологией щитовидной железы. Среди возможных причин также стоит выделить гипертоническую болезнь, хронический бронхит, астму и иные состояния, приводящие к развитию гипоксии. У женщин сбой нередко регистрируется при беременности, с наступлением климакса.

Важно понимать: возникновение блокады не всегда связано с органическими изменениями миокарда или серьезными внесердечными заболеваниями. Сбой работы сердца может быть временным явлением на фоне стресса или физической нагрузки. Выяснить характер нарушений можно при обследовании пациента.

Механизм возникновения

В норме электрические импульсы проходят по миокарду с определенной скоростью и в строго установленной последовательности. Путь сигнала начинается в ушке правого предсердия – в синусовом узле.

Отсюда возбуждение постепенно распространяется по тканям предсердий и ненадолго замедляется в атриовентрикулярном узле. Далее импульс растекается по ветвям пучка Гиса, что охватывают правый и левый желудочек.

Заканчивается проводящая система мелкими волокнами Пуркинье.

Проблема возникает тогда, когда проведение импульса замедляется или полностью блокируется в определенной точке. Причиной могут выступать функциональные и органические изменения.

В первом случае импульс достигает клеток, которые находятся в рефрактерной (неактивной) фазе – и дальнейшее его прохождение нарушается. Следующий сигнал может пройти по тканям без препятствий.

При органических изменениях (например, в случае образования рубца после инфаркта) импульс будет «спотыкаться» о преграду, и сбой станет стойким.

Если говорить о патофизиологии нарушений, то нужно отметить работу Na+-каналов кардиомиоцитов. Пока эти пути открыты, импульс может без препятствий проникать в клетки. Но, если каналы инактивируются, проведение сигнала замедляется или приостанавливается. Такое случается, например, в зоне ишемии миокарда – там, где прекращается кровоснабжение тканей.

Признаки блокады сердца неспецифические и не всегда заметны без специального обследования. Выявить проблему можно на ЭКГ. На пленке видно, как проходит импульс по сердечной мышце, есть ли препятствия для возбуждения тканей, и в какой зоне они локализуются. Электрокардиография – это основной метод, позволяющий выставить диагноз и назначить лечение.

Возможные симптомы

Клинически блокады сердца не всегда проявляются. При легких нарушениях больной может не предъявлять никаких жалоб. Сбой в функционировании сердца выявляется только на электрокардиограмме.

При прогрессирующем нарушении проводимости возникают такие симптомы:

- беспричинная слабость;

- затрудненное дыхание;

- одышка;

- перебои в работе сердца;

- замедление ЧСС;

- головокружение.

Если несколько импульсов подряд не проходят по тканям сердца, возможна потеря сознания. Со временем болезнь прогрессирует, состояние больного ухудшается, и такие приступы случаются чаще.

Виды блокад и их признаки на ЭКГ

В кардиологии предлагаются различные классификации нарушений проводимости сердца. На практике нам кажется удобным разделение всех патологических процессов по месту локализации. Выделяют такие варианты блокады:

- Синоатриальные. Сбой локализуется в области синусового узла – в самом начале пути проведения импульса.

- Межпредсердные. Прохождение сигнала замедляется между предсердиями.

- Атриовентрикулярные (АВ-блокады). Замедляется или останавливается передача импульса между предсердиями и желудочками.

- Внутрижелудочковые. Наблюдается сбой в проведении сигнала по ветвям пучка Гиса в желудочках сердца.

Отличить эти состояния можно на ЭКГ. Характерные признаки патологии представлены в таблице.

Вид блокады | Признаки на ЭКГ |

Синоатриальная | Синусовый ритм неправильный. Отмечаются длительные паузы и выпадение отдельных сокращений сердца. Характерно появление брадикардии |

Межпредсердная | Изменение зубца P – расширение более 0,12 сек., деформация. Может сочетаться с удлинением PQ-интервала |

Атриовентрикулярная | Удлинение интервала PQ, выпадение комплекса QRS |

Внутрижелудочковая | Расширение и деформация комплекса QRS |

Остановимся подробнее на атриовентрикулярных блокадах. По клиническому течению принято выделять 3 стадии развития процесса.

Блокада сердца I степени характеризуется замедленным прохождением электрического импульса от предсердий к желудочкам. На ЭКГ видно расширение интервала PQ до 0,2 сек.

– он отражает скорость проведения сигнала по предсердиям. Это самое частое нарушение АВ-проводимости.

Оно встречается преимущественно в пожилом возрасте на фоне органической патологии – перенесенного инфаркта, при миокардите, пороках сердца.

Блокада сердца II степени возникает при прогрессировании процесса. Не все импульсы проходят к желудочкам. Изменения на ЭКГ определяются типом блокады:

- АВ-блокада по типу Мобитц 1 ведет к выпадению сокращений желудочков. На кардиограмме это видно по удлинению интервала PQ, причем изменения прогрессируют с каждым комплексом. Далее фиксируется только зубец P, а QRS – маркер работы желудочков – выпадает. Такие симптомы наблюдаются при инфаркте, передозировке сердечных гликозидов и др.

- АВ-блокада по типу Мобитц 2 на ЭКГ отображается выпадением QRS. Интервал PQ удлиняется, но его нарастание не прогрессирует. Такой симптом говорит о серьезном поражении сердечной мышцы и грозит развитием полной блокады сердца.

Если процесс продолжает прогрессировать, блокируются несколько сокращений желудочков подряд, и выпадают комплексы QRS два и более раза. У больного наблюдаются приступы Морганьи-Адамса-Стокса (МАС) с потерей сознания.

Нарушения III степени – это полная поперечная блокада сердца. Сигнал не проходит от предсердий к желудочкам. Фиксируется отдельное возбуждение верхних и нижних отделов сердца. Изменения на ЭКГ хаотичны, видна диссоциация между маркерами предсердных и желудочковых сокращений – PQ и QRS. Нередко такое состояние сочетается с внутрижелудочковой блокадой.

После установки диагноза больной остается на амбулаторном лечении или госпитализируется в стационар. Тактика определяется тяжестью блокады. После достижения ремиссии пациент не должен оставаться без наблюдения специалиста. Мы рекомендуем:

- При стабильном состоянии и отсутствии жалоб посещать кардиолога и делать ЭКГ каждые 6 месяцев.

- Если состояние ухудшается, появляются новые жалобы или прогрессируют уже имеющиеся нарушения – записаться на прием к врачу как можно скорее.

Если врач назначает медикаментозную терапию, ее следует придерживаться и не нарушать график приема препаратов. Самостоятельная отмена лекарства недопустима – это ведет к развитию осложнений.

Если пациенту был установлен кардиостимулятор, тактика наблюдения меняется. Через 3, 6 и 12 месяцев после операции следует посетить врача и убедиться в том, что прибор работает без сбоев. Дальнейший график наблюдений будет зависеть от состояния пациента.

Подходы к лечению

При выборе схемы терапии мы ориентируемся на принятые Министерством здравоохранения протоколы, клинические рекомендации отечественных и зарубежных сообществ. Лечение должно быть комплексным и рациональным. Нужно не только убрать симптом, но и устранить возможную причину проблемы – и предупредить развитие осложнений.

Умеренные нарушения внутрипредсердной и внутрижелудочковой проводимости лечения не требуют. Мы предлагаем пациенту регулярно наблюдаться у кардиолога, следить за самочувствием, вести здоровый образ жизни.

Медикаментозная терапия назначается при явной клинической симптоматике – появлении перебоев в работе сердца, одышки, головокружения и иных состояний, которые мешают вести привычный образ жизни.

При развитии опасных осложнений показано хирургическое лечение.

Остановимся подробнее на терапии АВ-блокады. Схема лечения будет зависеть от тяжести состояния пациента. Если после проведенной диагностики по ЭКГ выявлена АВ-блокада I степени, терапия не показана. Рекомендуется только наблюдение у специалиста – визиты к врачу не реже одного раза в год.

При выявлении АВ-блокады II степени по типу Мобитц 1 лечение должно быть комплексным. Для стабилизации проводящей системы сердца назначаются антиаритмические препараты.

Одновременно с этим проводится лечение основного заболевания, ставшего причиной сбоя в работе сердца. Специфической терапии здесь не предусмотрено.

Мы подбираем медикаменты, исходя из ведущих симптомов и сопутствующих заболеваний.

АВ-блокада II степени Мобитц 2 и полная блокада сердца – повод для хирургического лечения. Проводится имплантация кардиостимулятора. Прибор регулирует сердечный ритм, обеспечивает полноценное проведение сигналов и бесперебойную работу миокарда. Кардиостимулятор может быть предложен и пациенту с АВ-блокадой по типу Мобитц 1 при наличии выраженной симптоматики.

Неотложная помощь показана при развитии синдрома МАС, полной блокаде сердца. Больной обязательно госпитализируется в стационар. Проводится непрямой массаж сердца, назначаются препараты, поддерживающие стабильный ритм. Показана установка кардиостимулятора.

Образ жизни и меры предосторожности

Лечение и профилактика нарушений в работе сердца – это не только прием медикаментов или операция. Мы рекомендуем пациенту полностью поменять свое отношение к жизни. Чтобы не допустить прогрессирования болезни и избежать нежелательных последствий, следует:

- Изменить рацион. В ежедневном меню должно быть меньше жареной, острой и соленой пищи. Рекомендуется добавить продукты растительного происхождения, сделать акцент на свежих овощах и фруктах. Запрещается фастфуд и быстроусвояемые углеводы – они негативно влияют на обмен веществ и провоцируют развитие сердечно-сосудистой патологии.

- Заниматься спортом. Показаны аэробные нагрузки, занятия йогой, плавание. Если нет возможности посещать фитнес-клуб или спортзал, можно ежедневно гулять на свежем воздухе – не менее 30 минут в день.

- Не перенапрягаться. Работа «на износ» не пойдет на пользу сердцу. Стоит пересмотреть свой режим дня. Ночной сон должен быть не менее 8 часов.

- Избегать стрессов. Излишние переживания негативно влияют на работу всех внутренних органов, и сердце не становится исключением.

- Следить за весом. При избыточной массе тела и ожирении стоит обратиться к эндокринологу, составить диету.

- Отказаться от вредных привычек. Курение – под запретом. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Прогноз заболевания зависит от тяжести состояния пациента. Соблюдение всех рекомендаций врача и своевременная установка кардиостимулятора продлевают жизнь и сохраняют здоровье.

Больной Р., 75 лет, обратился к участковому врачу с жалобами на перебои в работе сердца.

При осмотре и сбора анамнеза выяснилось, что пациента также беспокоят головные боли, приступы головокружения, одышка при физической нагрузке и в покое. Считает себя больным в течение 10 лет.

Перенес инфаркт миокарда в возрасте 67 лет. Наблюдается у кардиолога с диагнозом: ИБС. Постинфарктный кардиосклероз.

После дообследования на ЭКГ выявлены признаки АВ-блокады II степени, на эхоКГ –гипертрофия левого желудочка. После консультации кардиолога пациент был направлен в кардиохирургический центр. Проведена установка кардиостимулятора. Пациент выписан с улучшением состояния. Рекомендовано наблюдение у кардиолога.

Источник: https://cardiograf.com/ritm/zamedl/blokada-serdca-simptomy.html